“铁道兵”发明家

上世纪60年代,正是国家困难时期。

修建成昆线,困难重重,铁道兵除了埋头苦干外,也纷纷变身“发明家”。

“当时,除风枪和‘标配’的大锤、钢钎、十字镐、圆头锹外,就没有其他工具了。”杨德新说,当年修建铁路,不少铁道兵手中拿的工具都是五花八门。

“有板锄、条锄、钉耙、方头铲、晾晒农作物用的长齿钉耙和用来出碴的竹编撮箕、藤条框。”杨德新说,这些都是向当地老百姓借来的工具,而运碴用的斗车,也是就地取材从附近矿山收集来的U型和V型破旧矿用斗车。

成昆线

战友们也开始自创工具。

一位参加过抗美援朝的老志愿兵马奎福在洞口自支铁匠炉,打造了叶片有手巴掌大的桃型锄。

因炮眼进水浸湿炸药、雷管无法爆破,情急之下只好就地大量收集大号避孕套应急。非常之举引起驻地民众误解误会后,部队还及时作了宣传化解工作。

成昆铁路缔造者

当时驻地最重要的一项发明还是与吃有关——改灶。

“我那个时候是宿长,就很清楚了,我们连发明了双板双眼回风灶。”金绍友说,这个灶对连队的伙食有着重大改善,“原来是铁路上的老虎灶,一个连队1个月烧3车煤,而且做饭时间很长,但是用了双板双眼回风灶我们3个月烧1车煤,200人的饭40分钟就可以做出两菜一汤来。”

杨德新对这个灶记忆很深,“我转业后,还让他(金绍友)给我家盘了一个这个双板双眼回风灶。”

老照片 翻拍

(3)

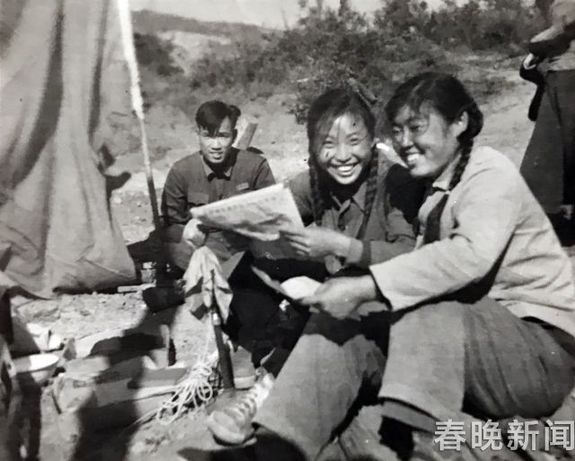

她们 是少有人知的“娘子军”

老铁道女兵 翻拍

1964年,对这些“娘子军”来说,是值得书写的一年。

这一年成昆铁路复工建设,为响应毛主席“成昆铁路要快修”的号召,30万筑路大军挺进大西南,她们怀揣着梦想,走出农村加入到了成昆铁路的修建。

“无论是成昆铁路还是铁道兵,大家都知道,电视剧也拍了,纪录片也播了,但是没有我们的踪迹,我们好像被历史遗忘了。”她们说,成昆铁路的修建有她们的付出,而她们也希望能把当年的经历告知世人。

赵家菊近照

“主粮允许搭杂粮”

上世纪60年代初,在罗平一家茶厂做会计的赵家菊,偶尔能看上一场露天电影,而王晓棠主演的《野火春风斗古城》最让她印象深刻。

“看到那些女人怎么潇洒,在外面自由自在的,跟我过着完全不一样的生活。”她想如果有机会去广阔的天地,一定要去走走看看。

谢首南

1964年的中下旬,她的梦想得以实现。

“6月18日,原铁道部7593部队到云南各县招筑路民工。”后任文书的谢首南记得很清楚,“每个县有250个名额,当时部队想招男的,最后和地方协商的结果是可以‘主粮搭配杂粮’。”

所谓主粮即男工,杂粮则是女性。

从小有主见的赵家菊自己做了决定,背上行囊出发。