近年来,曲靖市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神,紧扣“一中心一样板两区”奋斗目标,围绕“珠江源头·旅居曲靖”品牌定位,持续擦亮“珠江源头、世界最大自然天成花园、古鱼王国、红色沃土、爨文化故乡”五张靓丽名片,充分发挥区位、资源、绿色三大优势,推动经济社会发展迈上新台阶。并凭借良好的投资环境与广阔的发展前景,曲靖连续获评“中国投资热点城市”,成为投资兴业、创新创业的热土。

“五张靓丽名片”背后,蕴藏着曲靖将绿水青山转化为发展动能、让沉睡的文化记忆重焕新生的开拓精神;也展示着以赛会聚人气、以演出润人心、以美食抚人胃,在开放与融合中热情拥抱八方来客的独特魅力。

会盟碑亭 记者 张雯 摄

珠江源头 生态曲靖

北纬25度、海拔2145米的马雄山东麓,一泓清泉静静流淌,这里,是珠江的源头,是滋养亿万华夏儿女的生命之源。

300多年前,徐霞客两度探源,留下“南盘自沾益州炎方驿南下”的记载;1985年,原水利部正式勘定珠江正源,立碑为证,让曲靖得以名扬天下。

站在马雄山三江亭远眺,“一脉隔双盘”的壮阔景象令人叹为观止。东坡清泉汩汩而出,汇聚成珠江正源;北坡水流蜿蜒向北,注入北盘江;西坡溪流奔腾而去,最终汇入牛栏江。

“我从小喝着珠江水长大,这条母亲河的点点滴滴早已融入血脉。”站在珠江源头,世界选美赛冠军姚沛宇感慨道。马雄山苍翠如黛,泉水清澈可鉴,这里的森林覆盖率从开发初期的50%上升到现在的98%以上,生态环境达到国家一级标准。这样的生态奇迹,源于曲靖人40年的坚守。

自定源以来,景区坚持保护与开发并重,源头水源禁止开发任何娱乐项目,有效处理旅游污染,加大植被管护力度,让这片水源地始终保持着最纯净的状态。

在位于珠江源景区核心区的霞客草堂,老板郭甲正忙着接待新入住的客人。这座以珠江源文化为主题的民宿保留了中式庭院建筑风格,让游客体验推窗见山、卧听泉水的诗意栖居。凭借夏季平均19.7℃的宜人气温,曲靖正将生态优势转化为实实在在的经济效益。

除了静谧的自然体验,曲靖还打造了多元化的旅游新业态。夜幕降临,南城门广场的璀璨灯火中,游客与市民携手欢歌;不远处,花柯夜市的炊烟袅袅里,游客们品尝着特色烧烤,在露天歌台高歌一曲。

2024年,5场万人级演唱会撬动超7亿元文旅消费。今年1月至7月,曲靖市接待避暑游客135.22万人次,同比增长9.94%;实现旅游总花费34.91亿元,同比增长14.26%。曲靖在“热”与“凉”间找到完美平衡。

珠江源头,汩汩清泉奔涌向前,曲靖人用智慧与坚守,让这片土地焕发新生。苍翠林海守护着珠江流域水源安全,清凉气候孕育着文旅融合的新业态。从舌尖美味到身心体验,从自然馈赠到人文积淀,曲靖正以全方位的优势诠释着“珠江源头”的独特魅力。

世界最大的自然天成花园 运动曲靖

7月27日,中国田径协会10公里精英赛在曲靖鸣枪开跑,千余名跑友穿行于紫薇花海之间,用脚步丈量这座被誉为“世界最大的自然天成花园”的城市。

“没想到盛夏还能这么舒服,满眼绿意,连呼吸都带着花香。”一位来自成都的跑者感慨道。这样的赞叹在曲靖的赛道上并不少见。凭借夏季平均19.7℃的气温、97%以上的空气质量优良率和超过50%的森林覆盖率,曲靖正成为跑者们心中的“四季路跑天堂”。

专业马拉松运动员王佳浩对此深有体会。4年前从陕西来到曲靖训练后,他就再没离开。“这里的气候和海拔条件太适合训练了。”王佳浩说,由于训练和赛事冲突,他错过了两届罗平花海马拉松赛事。“明年春天,我一定要来罗平,跑进那片最美的油菜花海。”

城市篮球联赛 通讯员 张照彬 摄

春天,罗平百万亩油菜花将喀斯特地貌染成金黄,马龙千亩樱花如雪纷飞;夏日,麒麟水乡的荷花亭亭玉立,万寿菊、向日葵蜂飞蝶舞;秋日,银杏为山峦镶上金边,格桑花泼洒在高原上;冬日,山茶花在霜雪中绽出嫣红,梅花于寒风中吐露清芳……曲靖的花海四季不败,这些美景串联起一条条最美花海赛道,吸引着全国各地跑者前来打卡。

“我们全力打造‘四季路跑之城’,让越来越多的人通过体育赛事,沉浸式体验曲靖的自然之美与人文之韵。”曲靖市教育体育局局长罗雁龙介绍,曲靖已形成春跑花海、夏竞绿野、秋收诗意、冬迎骄阳的全季节赛事体系,通过“体育+文旅+生态”的深度融合,让跑者从观光客变为旅居者。

如今,曲靖已建成18个户外运动营地、713公里徒步绿道,形成20余条体育旅游路线,让“参赛+旅居”成为可能。

作为“竞走之乡”和“体育冠军摇篮”,曲靖每年接待50支专业运动队集训,已向国家队、省队输送了217名优秀运动员。依托专业训练设施,曲靖创新推出“训练+康复+旅居”模式,联动周边50栋运动主题民宿,将体医融合与康养旅游结合,实现了“体育+康养”的经济转化。

当运动鞋沾上罗平油菜花田的花粉,当荷塘清风拂过演唱会现场,当沙画艺术节的光影投射在古老村落,“世界最大的自然天成花园”不只是曲靖一张生态名片,更是一个充满活力的生活场域。在这里,人们与自然同频,与健康相伴,与文化共鸣,在花香与奔跑中,找到了理想的生活节拍。

古鱼王国 奥秘曲靖

“可曾想,我们的进化之路,从一条鱼开始……”推开曲靖市古鱼王国博物院厚重的门扉,引言墙上的这句话仿佛一扇时空之门,将人引向亿万年前的时空。

一件件古鱼化石静静陈列,仿佛在诉说着远古海洋的故事。颌骨起源、硬骨鱼出现、肉鳍鱼类的登陆等众多的关键衍化环节,都在这里得以窥探奥秘。

古鱼王国博物院里展出的长吻麒麟鱼复原模型。 记者 隋鑫 摄

“曲靖‘古鱼王国’的研究史,要从1911年说起。”曲靖师范学院的马昕莹博士娓娓道来。那年,中国地质学先驱丁文江怀揣动物学和地质学双科毕业证书从英国归来,选择从越南入境云南,一路沿滇、黔、湘驿道考察。在曲靖,他发现了第一片古鱼类化石,揭开了这片土地的神秘面纱。

二十世纪八九十年代,中国科学院院士张弥曼关于曲靖早泥盆世肉鳍鱼类杨氏鱼化石的研究成果逐渐得到世界古生物学界的认可,肉鳍鱼类起源的中心地逐渐从欧洲和北美转向了云南曲靖。她的研究证实,曲靖是登陆鱼类的起源地,人类远祖正是从这里开始了迈向陆地的伟大旅程。

2008年,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所朱敏研究员,在曲靖发现迄今最古老、保存完整的硬骨鱼化石,命名为“梦幻鬼鱼”,填补了“从鱼到人”演化链条中的一个关键环节。随后的科考中,大量志留纪鱼化石的发现进一步佐证,曲靖是4亿年前人类远祖的发祥地,是当之无愧的“古鱼王国”。

“看,这就是长吻麒麟鱼。”马昕莹指着一块精美的化石介绍,“它的名字既源自发现地麒麟区,也寓意它如神兽麒麟般汇聚多种特征。”这块历经4.2亿年时光的化石依然清晰保留着当时的形态特征,让人得以想象志留纪浅海中,成群麒麟鱼贴底游动、觅食蠕虫的景象。

长吻麒麟鱼的颌骨结构保存了演化过程的中间状态,将人类的颌骨与盾皮鱼的颌骨联系起来。这些发现让曲靖成为全球独一无二的“古鱼王国”,也让每一个站在这些化石前的人都不由感叹生命演化的神奇与壮丽。

如今,这些古老的化石正以全新的方式“活”起来。博物院引入AR、VR等技术,让参观者仿佛穿越时空,亲历亿万年前的海洋世界;通过社交媒体、在线展览等方式,让古鱼化石的知识传播得更远;与学校、媒体合作开展科普活动,持续激发着青少年对科学探索的热情。

红色沃土 信念曲靖

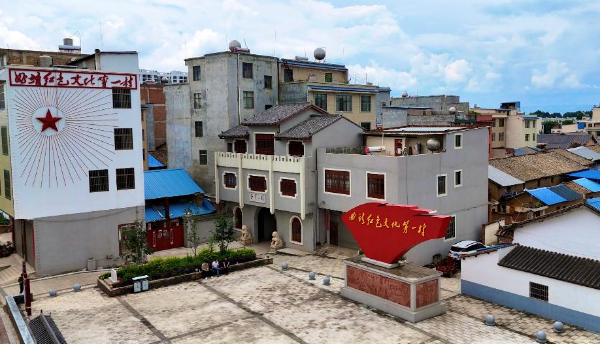

三百户营村的红军街 记者 张雯 摄

走进麒麟区三宝街道三百户营村的红军街,每一处遗迹都见证着峥嵘岁月。三百户营村这个名字,自明朝洪武年间军垦屯田而来,而真正让它熠熠生辉的,是1936年中国工农红军第六军团长征途经此地留下的红色印记:红军标语、红军井、红军过楼……

这里诞生了三个“第一”:曲靖第一位共产党员金耀曾、第一位女共产党员伏瑞贞和第一位女红军叶琳。他们以坚定的信仰和英勇的行动在这片土地上播下了革命的火种。“这些红色记忆,是老百姓自发保护、代代相传下来的。”中共曲靖市委党校教授马中华感慨道。

不仅是三百户营村,在整个曲靖,红色印记随处可见。经开区三元宫是中央红军长征途中的重要决策地。1935年4月27日夜晚,中央红军在这里作出了抢渡金沙江的决策,为中国革命开辟了新的道路。

在红军精神的感召下,当时有数千名曲靖儿女毅然加入红军队伍。在宣威虎头山,红二、六军团与敌军展开激战,300多位红军指战员用鲜血染红了这片土地。今天,虎头山上的红军烈士陵园铭记着那段英勇悲壮的历史。

如今的三百户营村正焕发新的生机。“我们正在打造红色旅居和研学教育特色村落。”五联社区居委会委员张俊介绍,通过引入社会资本,闲置房屋被改造成特色民宿,游客在体验红色文化的同时,也能享受乡村的宁静与美好。

三百户营村是曲靖发展红色文旅的一个缩影。如今,曲靖创新推出“红色研学+生态观光+民俗体验”的特色模式,将红色资源与自然风光、民族文化巧妙融合。游客可以在三元宫聆听革命故事,在大海草山感受自然壮美,在罗平油菜花田欣赏金色海洋,还能体验彝族火把节的热烈。

“我们将红色资源转化为旅游资源和经济资源,实现自然、人文与经济的协调发展。”曲靖市委党史研究室主任赵廷勇介绍,通过修缮遗址、打造红色旅游线路、举办红色文化节等措施,曲靖正让红色文化焕发时代光彩。

从三百户营村打造红色旅居村落到曲靖市全力推动红色文化建设,从打造旅游线路到加强宣传推介与区域合作,红色基因已深深融入曲靖发展的血脉之中,正在新时代绽放出更加璀璨的光芒。

三百户营村 记者 张雯 摄

爨文化故乡 人文曲靖

清晨的曲靖文昌街,青石板上露水未干,空气中飘着蒸饵丝的香气。街边商铺的招牌上,爨体书法古朴遒劲,一群孩童哼着“兴字头、林字腰,大字底下火来烧”的童谣,小手在空中比画着三十画的“爨”字。这一刻,千年爨文化仿佛穿越时光,在市井烟火中悄然苏醒。

在曲靖一中深处的爨碑亭内,一块高1.83米的青色砂石静立如禅。这就是被誉为“南碑瑰宝”的《爨宝子碑》。“此碑立于东晋义熙元年,清乾隆时曾埋于农田,幸得护碑人张元冒死相护,才免于被拿去筑墙铺路。”曲靖市文物管理所研究员刘忠华介绍,碑文记载着爨氏家族的历史,那棱角分明的字体,在隶书与楷书间找到了完美的平衡。

爨碑亭 记者 隋鑫 摄

30公里外的陆良县薛官堡村,另一块巨碑更为震撼。3.88米高的《爨龙颜碑》巍然矗立,碑首青龙白虎浮雕腾云欲出。康有为曾慨叹“若轩辕古圣,端冕垂裳”,更在《广艺舟双楫》中将其推为“神品第一”。1961年,这两块爨碑被列入第一批全国重点文物保护单位。

“‘爨’字始见于战国文字,有烧火做饭之意。”刘忠华蹲下身,用手指在空中比画,“你看这个字多像一家人围着火塘吃饭的样子。”这个看似复杂的汉字,不仅记录了爨氏统领南中的辉煌,更藏着汉字演变的密码。

夜幕降临南中爨城,一场现代光影秀正在上演。水雾织成纱幕,激光勾出时空隧道,盛装女子在阁楼唱起西南长调,战象嘶鸣中,爨将军挥剑破敌……科技让千年文化“活”了过来。在彩色沙林景区,游客戴上AR眼镜就能梦回南中,百米沙崖动态画卷下,爨氏武士披风掠过岩壁,碑文中“镇蛮校尉”四字如星火迸溅。

在曲靖老街的新青年集市上,爨猫鼠标垫、冰箱贴等文创产品琳琅满目;孩子们在课堂上用陶土捏出爨碑微缩模型,用3D打印笔“临摹”碑文;从“爨厨”“爨菜”的美食品牌,再到爨陶工艺美术品和《爨乡神韵》歌舞表演,爨文化正以多元形式融入现代生活。

夕阳西下,当最后一缕金光为爨碑镀上辉煌,那千年不变的“爨”字,正在新时代的街头巷尾续写着“活着的文明史诗”。

云报全媒体记者 张雯 隋鑫 博达