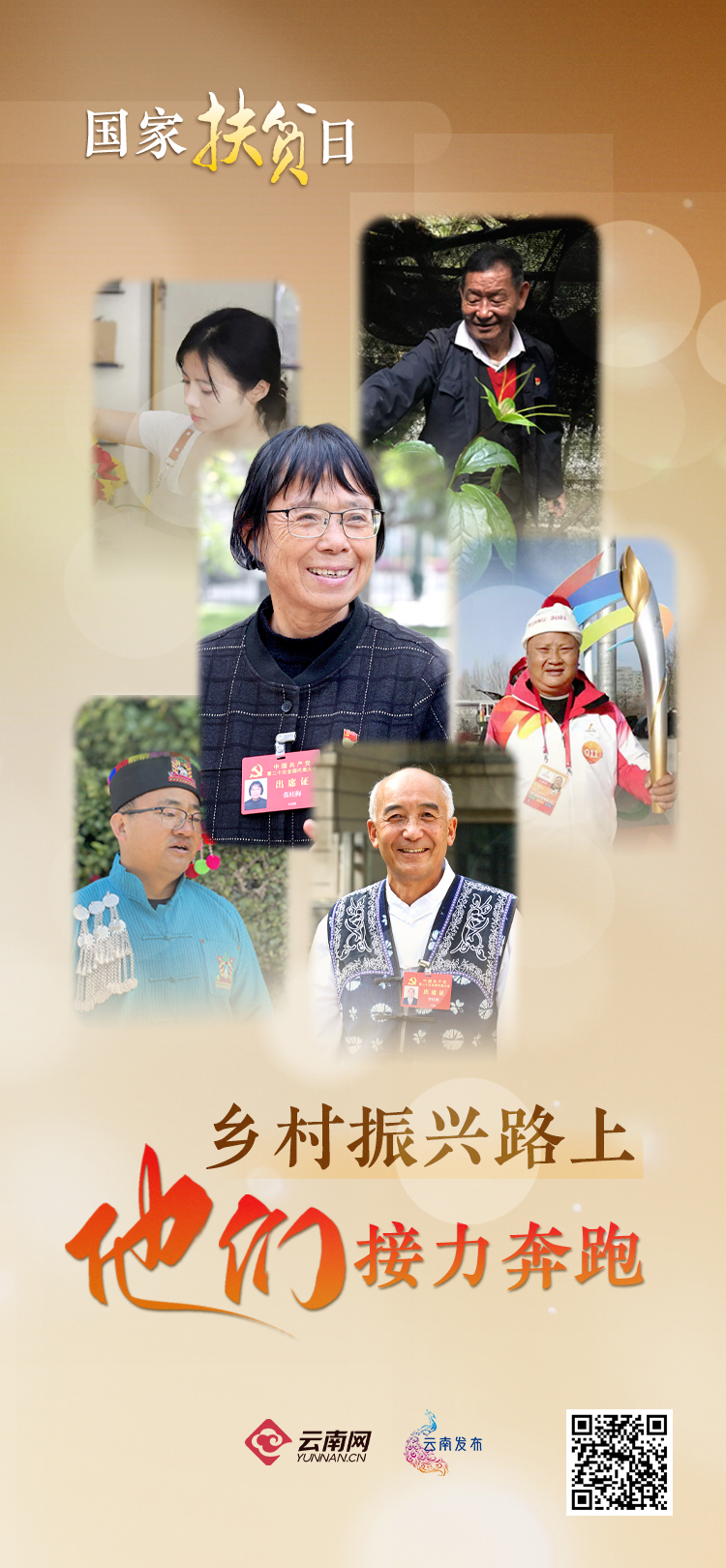

今年的10月17日是全国第12个“国家扶贫日”。

在云南这片云岭热土上,有这样一群人:他们用脚步丈量民情、用实干破解难题,将名字与奋斗的足迹,深深镌刻在脱贫攻坚的丰碑之上。张桂梅、高德荣、张顺东、李国秀、梁昌才、李桂科、哏喊继……他们来自各行各业,有着不同身份,却同样以无私的坚守与硬核的担当,为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接注入磅礴力量。

今天,让我们一同走进他们的故事,汲取这份温暖与力量,共同奔赴乡村振兴的美好明天。

张桂梅 记者 雷桐苏 摄

在云南丽江的群山中,华坪女子高级中学的灯光,照亮了山区女孩改变命运的希望之路。这束光的点亮者,便是“燃灯校长”张桂梅。

多年前,目睹山区女孩因贫辍学、早早嫁人的困境,张桂梅心中埋下了一颗种子——创办一所免费女子高中。她四处奔走,筹措资金,历经重重困难,终于在2008年让华坪女高正式开学。此后的十余年里,她拖着病体,以校为家,每天清晨第一个起床,深夜最后一个休息。她不仅是校长,更是女孩们的“妈妈”,关心她们的学习、生活,用自己的工资为贫困学生购置衣物和书籍。

在她的坚守与带领下,华坪女高已有上千名女孩走出大山,考入大学,实现了“用教育阻断贫困代际传递”的梦想。她的双手因常年劳累布满膏药,她的声音因过度用嗓变得沙哑,但她眼中的光始终坚定。张桂梅以生命赴使命,以教育为灯,照亮了山区女孩的人生路。张桂梅用一生的温柔与执着,在大山深处架起了一座通往梦想的桥。她的故事,成为了新时代坚守与担当的生动注脚。

高德荣

在中国西南边陲的怒江,独龙江畔,生活着云南省人口最少的民族——独龙族。这个曾经偏远落后的民族,因为一条从山上开出的路,彻底改变了命运。而这条路的背后,凝聚着一位古稀老人用毕生的心血与坚守,让独龙江乡旧貌换新颜。

曾任怒江州人大常委会副主任的高德荣,本可在城市安享晚年,却毅然选择回到条件艰苦的独龙江乡。为了摸清乡亲们的贫困根源,他翻雪山、涉险滩,走遍了独龙江的山山水水。他深知“要致富,先修路”,便四处奔走呼吁,积极推动独龙江公路的改扩建工程。公路通车后,他又带头发展特色产业,引导群众种植草果、养殖独龙牛,手把手传授技术,帮助村民把资源优势转化为经济收益。

他扎根基层数十年,始终与群众同甘共苦,用脚步丈量民情,用实干破解难题。在他的带领下,独龙族群众的生产生活条件得到极大改善,逐步摆脱了贫困,走向了富裕。高德荣以“功成不必在我”的境界和“功成必定有我”的担当,诠释了一名基层干部的初心与使命,为乡村振兴书写了生动的实践篇章。

张顺东 记者 期俊军 摄

在云南东川的大山深处,张顺东、李国秀夫妇用残缺的身体,共同筑起了一个充满希望的家,书写了“夫妻同心,其利断金”的脱贫传奇。

张顺东因意外失去了一只手和一双腿,妻子李国秀则天生没有双手。面对“两人三只手”的困境,他们没有向命运低头。张顺东用一只手包揽了犁地、播种等重活,李国秀则用双脚灵巧地洗衣、做饭、刺绣。他们像“两只翅膀”,相互扶持,把贫瘠的土地种出了庄稼,把破旧的房屋收拾得干净整洁。

不仅如此,他们还不等不靠,主动发展养殖业,靠自己的汗水一点点增加收入,抚养孩子长大成人。他们常说:“只要精神不滑坡,办法总比困难多。”正是凭着这份坚韧不拔的毅力和夫妻间的默契配合,他们不仅成功摆脱了贫困,还成为了乡亲们眼中的“脱贫榜样”。张顺东、李国秀夫妇以坚韧为盾,用爱与担当击碎了贫困的枷锁,为乡村振兴注入了最质朴也最动人的力量。

梁河县九保阿昌族乡党委书记梁昌才

阿昌族是云南7个人口较少民族之一,而九保阿昌族乡是全国仅有的3个阿昌族乡之一。在云南梁河的阿昌族聚居区,梁昌才这位基层党支部书记,带领乡亲们一笔一划绘就了一幅脱贫致富的幸福画卷。

作为阿昌族的“领头雁”,梁昌才深知,空谈误国,实干兴邦。他扎根基层数十年,始终把群众的冷暖放在心上。为了让阿昌族群众摆脱贫困,他没有喊空洞的口号,而是一头扎进田间地头,与村民们一起寻找致富门路。他结合当地实际,带领大家发展优质稻、甘蔗、坚果等特色产业,还积极探索“党支部+合作社+农户”的模式,让村民们抱团发展,共享产业红利。

如今,“一亩烟叶脱贫一个人”、人均增收超过4000元……群众腰包鼓了、信心足了、干劲大了,日子越过越红火。梁昌才用实实在在的行动,诠释了一名基层干部的责任与担当。他以务实为笔,不仅绘就了阿昌乡的幸福图景,更为乡村振兴战略在民族地区的落地生根提供了生动的实践样本。

李桂科

在云南大理,有一位医者用四十余年的坚守,将令人望而生畏的“麻风村”,变成了充满温情的“幸福村”,他就是李桂科。

上世纪80年代初,李桂科主动请缨来到条件艰苦的洱源县山石屏麻风病院。面对社会的误解与恐惧,他没有退缩,而是以医者仁心,为患者提供精心的治疗与照料。他不仅治愈了患者的身体病痛,更用关爱融化了他们心中的坚冰,帮助他们重建生活的信心。

为了让患者能真正融入社会,李桂科积极奔走,为村子争取基础设施建设,改善居住环境,还带领大家发展种植、养殖产业,让“麻风村”的村民们不仅能看得起病,更能挣到钱,过上有尊严的生活。四十余载春秋,他从年轻医生变成了白发老者,把最美好的年华都奉献给了这里。

如今的山石屏,早已摘掉了“麻风村”的帽子,成为了邻里和睦、产业兴旺的“幸福村”。李桂科以坚守为责,用一生的奉献诠释了医者的初心与担当,为乡村振兴的画卷添上了浓墨重彩的一笔。

哏喊继

芒里村位于德宏芒市风平镇,是一个傣族聚居的村寨,哏喊继从小生活在这里。怀着建设好家乡的夙愿,2019年,哏喊继刚走出大学校门,便走上了回乡创业的道路。在脱贫攻坚的浪潮中,为家乡闯出了一条“花样”的致富路,也拼出了自己精彩的人生。

因为从小就喜欢花花草草,大学主修风景园林专业,于是,哏喊继在自家的田地里打造了一个以月季花种植为主、占地面积约8亩的花圃。除种植12个品种的月季花外,还种植了非洲菊、向日葵等。种植鲜花需要月月除草、施肥,花圃年均用工逾200人次。

在哏喊继的努力下,花圃花卉种植产量和质量得到极大提升,她还拥有了自己的现烤鲜花饼店。2024年,芒里花圃和鲜花饼店营业额超过60万元。哏喊继用青春的活力和坚韧的毅力,克服了资金、技术等一个又一个难题,让自己的事业不断发展壮大,也让更多人看到了乡村振兴的希望。

从张桂梅的“教育扶贫”到高德荣的“民族振兴”,从张顺东夫妻的“家庭奋斗”到梁昌才的“乡村建设”,从李桂科的“特殊守护” 到哏喊继的“青春创业”……在云南巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的道路上,一代又一代奋斗者薪火相传,而他们也从未孤军奋战,还有无数人和他们一样,以初心扎根云岭,用实干破解发展难题,在广袤乡村写下一篇篇动人的脱贫与振兴篇章。

如今,脱贫攻坚的成果持续巩固。山区的学校越建越好、边疆的公路越修越宽、乡村的产业越来越旺、群众的腰包越来越鼓……乡村振兴的壮美画卷正徐徐铺展,绿水青山间,村寨更美了,村民的笑容更甜了,年轻人返乡创业的脚步更坚定了。

未来,云南必将凝聚更强发展动能,切实巩固好、拓展好脱贫攻坚成果,扎实推进乡村全面振兴,努力让每一位脱贫群众的生活都更上一层楼,让云岭热土上的乡村振兴故事,绽放出更耀眼的光芒。

策划:曹璐 李洁

编辑:孙寅翔 何宣颖 范春艳

美工:吕明华

综合整理自:新华网 人民网 《瞭望》新闻周刊 云南日报 云新闻 德宏融媒