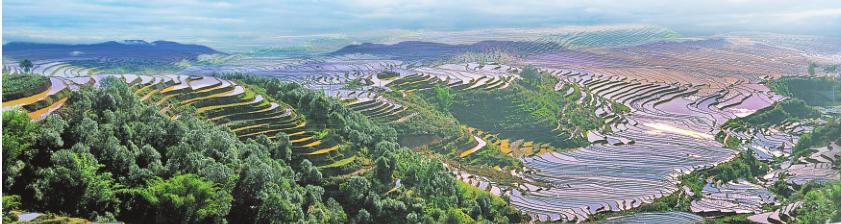

腊姑哈尼梯田

二甫云海

全县有29个民族

少数民族人口占总人口的97.32%

黄连山国家级自然保护区面积93万亩

森林覆盖率达76.02%

打造48个边境自然村成为富边样板、稳边示范、守边屏障

2024年茶叶种植面积达25.66万亩

总产值6.50亿元

去年地区生产总值同比增长6.9%

增速居全州13县(市)第二位

建成100个乡村振兴提升村3500户美丽庭院

巍巍黄连山,滔滔李仙江,坐落于红河哈尼族彝族自治州西南部的绿春县,因境内“绿水青山、四季如春”而得名。这里,温和的气候和充沛的雨量造就了高达76.02%的森林覆盖率,长达153公里的边境线将哈尼族、彝族、瑶族、傣族、拉祜族、汉族等29个民族紧紧串起,勾勒出一幅“各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起”的动人画卷。

从让世界惊叹的“天下最长宴席”长街古宴,到完成“千年跨越”的边境幸福村;从跨境协同守护的生态屏障,到“五维互嵌”的和谐社区……近年来,绿春县坚持把铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线,以党建为引领、发展为根基、文化为纽带,在经济社会发展各个领域着力讲好融合共生新故事,打造交往交流新地标,以画出民族团结同心圆、唱响乡村振兴幸福歌的实际成效,让中华民族一家亲的理念在各族群众心间越扎越深,在边疆铸牢中华民族共同体意识。

以本地丰富多元的民族文化为依托,绿春县利用“十月年长街古宴”等传统节庆,组建799支群众文艺队,开展铸牢中华民族共同体意识进节庆活动。编纂《绿春县民族志》等典籍,建成民俗博物馆、哈尼习俗传承馆等文化地标。《闹宴》《跳鼓舞》等文艺精品深入人心,文化认同已化作可触可感的生活图景,成为凝聚共识的精神纽带。

为推动产业发展与民族团结交融共进、互促共赢,绿春县构建“7+N”农业特色产业发展体系。通过实施“十县百乡千村万户示范创建”“边境幸福村建设”“乡村振兴美美与共”等工程,先后发展茶叶、橡胶、香辛料等132万亩绿色产业,培育49家农业龙头企业,提供5.8万个就业岗位,带动3.8万农户增收。

以“融”字为切入点,绿春县着力实施青少年交流、互嵌式发展、旅游促“三交”计划,从空间、文化、经济、社会、心理“五个维度”推动各族群众全方位嵌入,各民族实现文化上相互认同、经济上相互依存、社会上相互融合、心理上相互亲近,营造了全县共居共学、共建共享、共事共乐的良好环境,有效促进各族群众广泛交往、全面交流、深度交融。

如今的绿春,一个个齐心聚力、催人奋进的团结故事接续上演。让我们通过邻里间互帮互助、各族群众共庆佳节、社区治理齐心协作等10个来自基层一线的生动故事,共同见证绿春县各民族同心同德、携手共进的美好篇章。

法治合力同守边疆稳

“一纸书来只为墙,让他三尺又何妨。你们都是亲兄弟,平时有什么困难应该互相搭把手,今天大家各退一步,该协商协商,该让路让路,你们看这样行不行?”近日,在一起相邻权纠纷调解过程中,绿春县人民法院法官巧用“三尺巷”典故疏导双方情绪,推动纠纷化解。

在该起案件中,因弟弟建房时将2米余宽的过道变成0.3米的夹缝,兄弟俩口角不断,哥哥向绿春县人民法院提起诉讼。“此类纠纷虽‘小’,但直接进入诉讼程序,可能会使矛盾激化,让兄弟反目成仇。”办案法官说。调解中法院干警找准双方核心矛盾点,讲法理、论人情,最终双方放下了心中的芥蒂,该纠纷得以圆满化解。

“为更好地实质性化解矛盾纠纷,法院干警主动走进大山、走进乡村,创新提出‘刻木分水调解’五步法,通过巡回审判、法治宣讲,将司法服务送到各族群众家门口,将法治种子播撒到了边境一线,让大家养成了自觉守法、遇事找法、解决问题靠法的习惯意识,为铸牢中华民族共同体意识夯实法治基础。”绿春县人民法院政治部主任赵鹏飞说。

结合边疆、民族实际,绿春县以法治文化阵地为依托,深化民族政策法规宣传,人民法庭与派出所、司法所建立“庭所共建”联动联调机制,推行“赶集日”接访约访解纷制度,设立“阿卡卡”调解室,2023年以来“阿卡卡”调解室调处矛盾纠纷693起,成功率达97%。

边境普法方面,绿春县在“153”法治边关行宣讲活动中,采取“板凳会”“警民夜谈会”等群众喜闻乐见的形式,让民族干部宣讲法治,用民族语言解读法治,确保各族群众听得明、记得住、用得上,引导基层百姓遵守法律法规,着力提升边境各族群众的国家意识、公民意识、法治意识和守土固边的责任感、使命感、荣誉感。

“我们先后打造了拉祜寨党员护村队、红色杯倮服务队、二甫戍边先锋服务队、秋海棠女子戍边队等一批群防群治品牌。”绿春县委政法委相关负责人表示,通过各政法机关的协同联动,全县各族群众的法治意识明显增强,近年来全县实现“民转刑”、“刑转命”案事件、民族矛盾案事件、重大群体性案事件“零”发生,涉诉信访量同比下降12%,良好的法治环境保障了边疆的稳定和发展。

同品“最长宴席” 共叙团结友谊

当哈尼梯田“褪去”金黄的盛装,结束了一年辛勤劳作的哈尼族村寨粮食满仓、鸡肥猪壮。在哈尼人期盼已久的十月年期间,家家户户会把好酒好菜搬上街头,篾桌一字排开,邀约八方宾客欢聚一堂,在长街古宴上共享美食、同庆丰收。

2004年,长街古宴就以2147米、2041桌的规模被列入上海大世界基尼斯纪录,创造了世界之最。历经20余年的发展,绿春哈尼十月年长街古宴规模不断扩大、内容不断丰富、内涵不断提升,成为挖掘绿春民族文化内涵、展现绿春形象、推动绿春发展的重要窗口和平台。

长街宴

为发挥“天下最长宴席”文化名片的“乘法效应”,近年来,绿春县将铸牢中华民族共同体意识倾注于长街古宴中,邀请国家及省州权威专家学者,开展中华民族共同体学术交流活动,致力于在民族文化传承保护上突显更多特色、集聚更多优势,为中华优秀文化注入新的精神力量。同时,注重哈尼梯田、《都玛简收》、茶马古道等本土民族文化的挖掘整理,持续为中华文化注入新内涵,引领本土优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

“长街古宴蕴含着丰富的民族文化,从食物的制作、礼仪的传承到歌舞的表演,每一个环节都承载着哈尼族的传统习俗和价值观。”绿春县节庆办相关负责人表示,每年通过开展非遗体验、生态旅游观光、民族舞蹈集中展演等系列长街古宴活动,展示了绿春绚丽多彩的民族文化和农耕文明,成为各民族交往交流交融的鲜明路标。

长街古宴期间,不同民族农户沿街摆下“千桌长宴”,八方游客品味“舌尖文化”,共同体验《长街宴》《跳鼓舞》《瑶韵》等多彩文艺精品,千桌游客互动齐歌,万人齐聚跳乐作……在该文化品牌引领下,数千名来自东南亚的跨境民族齐聚绿春,几十家旅游团队汇集长街宴,百余家新闻媒体聚焦现场,展现了“千年一街,万人同乐”中华民族一家亲的生动场景。

去年,绿春县以“天下最长宴席品牌”为名片,推出20多项文旅融合文创产品,打造多元文化旅游品牌,促进各民族情感相融、文化互鉴,推动各民族经济相依、共同发展。2024年,长街古宴系列活动共接待国内外游客15.87万人次,实现文旅收入1.75亿元;吸引192家商家展销,实现交易额830余万元;县内25家企业“土特产”展销,现场签订5个引资项目10.15亿元。

青春展风采 赓续团结魂

刚结束的暑假,对于绿春县高级中学学生陈海青而言意义非凡。跟随“凝心聚力·筑梦计划”2025年绿春县青少年暑期研学团,他先后走进中共一大纪念馆、上海自然博物馆以及相关代表企业、高校,与2000公里外的上海青少年共话友谊。陈海青说,通过研学,感受到了中华文化的博大精深,体会到中华民族一家亲的温暖,回校后将努力学习,为铸牢中华民族共同体意识、促进民族间青少年交往交流交融奉献自己的青春力量。

绿春的学校开展汉语哈尼语“双语”教学。

“校园里,我们10个民族的师生像石榴籽一样紧紧相拥,大家相互学习民族歌舞,共同庆祝节日,在共居共学共事中建立深厚的感情。”绿春县高级中学副校长白周文介绍,学校开设“双语双文化”特色课堂,组建32个跨民族学生社团,每年组织学生到边境村寨与戍边民警同吃同住,在互动中培育共同团结奋斗的情感纽带。

近年来,绿春县将促进各族青少年交往交流交融作为推动中华民族共同体建设的重要途径,连续3年举办“石榴红”夏令营,来自重庆大学、中国海洋大学的60名志愿者“云支教”覆盖边境学校,跨区域的双向交流活动促进各族青少年相互理解尊重、包容欣赏、学习帮助,培育绽放出民族团结的友谊之花。

今年开学第一课,绿春县各中小学通过影像资料和多媒体课件等形式将爱国主义教育融入课堂。9月3日,各校师生共同观看纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会,让开学的新起点与传承红色基因的使命紧密相连,在成长与铭记中迈向新征程。

“以后我也要像解放军叔叔一样,穿上绿色的军装,守护在祖国边疆。”观看阅兵式后,平河镇车里小学三年级学生李泓瑜说。

车里小学是绿春县第一所“八一爱民学校”和“全国国防教育示范学校”。日常教学中,该校自编《国防教育》校本教材,常态化开展军训、“守边有我请党放心”主题演讲和国防教育“五个一”活动,极大地激发了师生的民族自豪感,真正将爱国主义精神深植于孩子心中。

目前,绿春县各中小学正结合自身实际,创新教育形式,丰富教育内容,依托绿春县中小学生铸牢中华民族共同体意识主题教育馆、平河边防检查站爱国主义教育基地、平掌街国门党性教育基地等阵地,将中华民族共同体意识融入全县教育教学的全过程,引导全县4.44万名各族学生为构筑中华民族共有精神家园贡献青春力量。

边疆话团结 幸福入画来

秋日的中越边境天高云淡,随着金黄色的稻田一块一块被腾空,绿春县骑马坝乡杯倮村委会腊苏格吗村进入了农闲时节。正午,炊烟袅袅的寨子里,家家户户杀鸡宰牛,邀请亲朋好友分享新米、庆贺丰收。

“如今大家发展意识越来越足,新米都比往常更有滋味。”正在自家门前收拾食材的腊苏格吗村党支部书记朱者元说,随着边境幸福村建设全面完成,寨子里的基础设施、人居环境、产业发展实现了翻天覆地的改变。“大家深切感受到了党委、政府的关怀,也越发热络地携起手来,想发展、谋发展的劲头儿一天比一天足。”

近年来,绿春县累计整合2.97亿余元资金,志愿者投工投劳1.2万余人次,完成48个边境幸福村建设。同时,积极探索“党组织+企业+合作社+农户”的联农带农富农模式,2024年边境村寨户均增收达5000元。

离开腊苏格吗,车辆沿着蜿蜒的小黑江朝二甫山继续前行,1个多小时后抵达半坡乡二甫村委会二甫新村。正值傍晚,哈尼族、拉祜族群众三五成群围坐在一起编织鼓凳,纤细的竹条在他们手中上下翻飞,片刻间鼓凳就已初见雏形。

“搬出大山后,多亏哈尼族兄弟手把手教我们鼓凳编织,才有了如今的好日子。”说起曾经的生活,63岁的拉祜族大叔王四明感慨万千。

拉祜族搬迁下山与哈尼族成为邻居后,两个民族的群众在党和政府的领导下,你教我编织鼓凳、我教你割胶养蜂,互相嫁娶、互帮互助,一步步过上了发展有支撑、团结有保障、守边有动力的幸福日子。

启动边境幸福村建设以来,两个民族将团结互助、相互谦让写入村规民约,大家自愿腾退空间建设小广场、小果园、小花园等公共设施,人均纯收入从6年前的不到2000元提高到现在的19124元。

“两个民族中已有16对新人喜结连理,中华民族一家亲的二甫故事正在续写。”王四明说。

近年来,绿春县坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,巩固拓展民族团结进步示范区创建成果,逐步实现各民族全方位嵌入,夯实了民族团结基础,各民族关系更加紧密。绿春县在各边境村寨积极探索“党政军警民”“五位一体”联防联控守边模式,推行网格化治理,不断增强群众国防意识,有效维护边境地区和谐稳定,让团结友爱的种子在边疆生根发芽。

生态产业托起共富梦

近期,绿春县三猛乡塔普村委会组织朱龙村59户农户,在490亩山坡上栽下6239株澳洲坚果苗,让沉寂的山地焕发出振兴的生机。

载着澳洲坚果苗的货车碾过乡间小道,停在朱龙村。村民们围拢过来,眼神里透着期待,“听说这树结果能卖好价钱,往后山坡就是‘金山’啦。”

平河大头拉祜寨发展木耳产业。

63岁的罗代华动作利索将果苗种下地,他说:“政府带着搞产业,我们信得过!这树长得慢,但收益长久,以后可以给孙子当‘绿色存折’。”

“这次种植只是起点,后续我们还会跟进管护指导。”塔普村党总支书记李中华说,要让每株树苗都长成致富树,带着乡亲们往好日子里奔。

塔普村委会的澳洲坚果种植是绿春县产业振兴的生动缩影。近年来,绿春县立足生态资源禀赋,构建“7+N”特色农业体系,组建7大产业科研分队并成立3个专家工作站,依托132万亩绿色产业,培育49家农业龙头企业,提供5.8万个就业岗位。

围绕“7+N”特色农业体系,绿春县全力推动多元产业协同发展:采用“良种+良法”模式种植旱地优质稻17719亩,超额完成种植目标;橡胶产业建成两个标准化示范基地,带动500余户胶农增收致富;中药材产业重点发展砂仁、八角、草果等品种,年产量达1.37万吨,年产值超过3亿元;澳洲坚果推广“企业+农户”模式,带动2.8万亩种植规模;人参果建设种植、组培等基地,为市场推广积极筹备;梯田红米借助文化节提升品牌影响力,年销售量达500吨……

农业产业化水平的不断提升,为绿春县农村发展、农业增收开辟了全新路径。去年,绿春县地区生产总值同比增长6.9%,增速居全州第2位;农村常住居民人均可支配收入增长7%,城乡发展差距逐步缩小。各族群众在产业发展中增进了解,在共享成果中加深情谊,凝聚力和向心力不断增强,真正实现了“产业兴、乡村美、民族亲”。

“山里有约”暖朝夕 民族团结幸福长

“我想要一个新书包。”在绿春县今年创新打造的“山里有约”征集活动中,留守儿童小花(化名)写下自己的心愿。这个心愿被杭州市“最美退役老兵”方彧华老人关注到后,老人带着333个新书包,跨越2300公里来到绿春,赶在儿童节前夕为小花实现了心愿。

围绕“群众在哪里,文明实践就延伸到哪里”的核心理念,绿春县以流动服务破题、以多元约定聚力,积极探索实践“山里有约”关爱“一老一小”文明实践项目,将关心关爱“一老一小”与民族团结进步事业深度融合,让留守群体在青山环抱间感受幸福温暖。

绿春牛孔镇中心小学共绘多彩童年梦 通讯员 刀谚晴 摄

为让关爱精准触达,绿春县着力构建“县—乡—村—组”四级联动机制,将“千万干部下基层行动”与“万名党员联万家”结合,组织各族党员干部、驻村队员深入哈尼族、彝族、瑶族等村寨,全覆盖摸排留守儿童、老人情况。

在此基础上,绿春县整合资源建成37个居家养老服务中心、6个乡镇敬老院、92个儿童之家,实现服务阵地全覆盖。“山里有约”项目以“老人和小孩同耕一块田、同听一堂课、同助一个梦、同守一片绿、同过一个节+N项特色活动”为基础,通过“一月一约”建立长期关爱机制,创新“约会发起人+助力人+书写故事”模式,让关爱从单向给予变为双向奔赴。

“山里有约”目前已发起32期活动,吸引“一老一小”1900余人次参与,成功邀约7名社会爱心人士助力,超1900人次收获温暖陪伴。

绿春县将民族团结深植于服务细节:每周六开展“大手牵小手”活动中,各族老少同台打陀螺、赛篮球;乡镇卫生院用民族语言为老人儿童普及健康知识;“暖冬助学”“衣暖童心”等活动中,社会捐赠品通过“趣味积分兑换”,引导孩子学习哈尼族多声部民歌、彝族刺绣等传统文化……

如今,全县376名留守儿童、401名留守老人享受低保政策,各族群众充分感受“中华民族一家亲”的温度。

医路共融绽芳华 团结开出健康花

近日,绿春县大黑山镇中心卫生院成功为一名患者实施肩背部巨大包块切除手术。这是该院今年以来开展的第11例手术。“以前稍微复杂点的检查都要往县城跑,没想到现在在家门口就能做手术了!”患者家属感叹不已。

这一变化,源于绿春县紧密型县域医共体建设的深入推进,也离不开上海东西部协作的倾力支持。

医护人员下乡义诊

去年以来,绿春县协调1580万元上海帮扶资金,为大黑山镇卫生院建成4356平方米业务综合楼,配备标准化手术室和多科室诊区,选派11名医务人员赴上级医院进修。作为医共体总院的绿春县人民医院则派驻10余名专家下沉一线“手把手”带教,让基层实现外科手术“零”的突破。

在县城,历经4年建设,总投资5.56亿元、建筑面积85600平方米的绿春县人民医院新院区近日全面启用。矗立于绿东新区的四栋现代化楼群——“初心楼”“连心楼”“仁心楼”“同心楼”命名寓意深刻,空间布局科学,数字化诊疗设备全覆盖,群众就医体验显著提升。

“新院区不只是面积变大、设备变新,更核心的是医疗服务能力的整体跃升。”绿春县人民医院党委书记施仲庭介绍,以搬迁为新起点,医院充分借助“组团式”帮扶、沪滇协作和“省管县用”等政策优势,加强专科建设,优化服务流程,建立多学科会诊制度,推行智慧医疗,让挂号、缴费、检查更便捷。

目前,医院党委将民族团结示范创建纳入整体规划,开展政策学习、评选示范岗位,营造“人人讲团结、事事促团结”的氛围。针对民族地区语言沟通难题,医院推出“双语导医”“双语诊疗”,在门诊、急诊均配备哈尼语、彝语翻译;推行“先诊疗后付费”和午间延时服务等12项惠民政策;组织志愿服务队下乡义诊,年均惠及5万余人;通过沪滇“光明行动”为少数民族患者免费实施白内障手术……一系列暖心举措,架起民族团结“连心桥”。

在多方帮扶下,医院建成边境县首个“国家PCCM科规范化建设优秀单位”,开展妇科微创、儿童哮喘专病门诊等12项新技术,通过“师带徒”“绿医大讲堂”培养本土骨干62人,实现从“输血”到“造血”的转变。

如今,绿春医共体已覆盖9个乡镇,家庭医生签约率不断提升,各族群众“家门口看名医”的愿景照进现实。

山海情深助力青年筑梦蓝天

绿春长宁,山海情深。自2017年上海市长宁区与绿春县结成帮扶对子以来,长宁区以“精准施策解民忧、文化交融聚民心、长效赋能促发展”为主线,以高质量提升劳务协作为突破口,深入推进中华民族共同体建设,探索出一条“教育+就业+文化”深度融合的帮扶新路径,绘就一幅民族团结进步的壮美画卷。

2018年,长宁区联合春秋航空启动“蓝天筑梦计划”,面向少数民族青年进行政策倾斜,这一举措为边疆青年打开了通往广阔天空的大门。首批被招录的学员李慧鑫,在通过“蓝天筑梦计划”成为空乘后,首次带飞就携父母同行,实现了“让父母见证首飞”的梦想。李娜入职后资助3名同乡完成职业教育,她在日记里写道:“上海给了我翅膀,我要帮更多乡亲飞向远方。”目前,该项目累计选拔6批56名绿春青年圆梦蓝天,直接带动250余名亲属稳定增收,间接激励近1000名青年参加技能培训。

2020年,长宁区再推创新,促成春秋航空与上海开放大学合作,实施“学历教育+空乘就业”一体化培养。首批50余名绿春青年参加面试,13名学员入选,两年后全部通过民航资格认证,入职人均月收入达1.2万元。“教育筑基、就业收尾”的模式,实现人才成长带动家庭乃至区域观念更新,从根本上阻断了贫困代际传递,为乡村振兴注入了持久动力。

在连续多年举办的“春雨润边疆·共叙民族情”系列活动中,绿春空乘走进上海社区展示哈尼服饰、长街宴,上海师生赴绿春体验梯田农耕、民族歌舞,各类活动促进了沪滇两地文化的交流互鉴,让“中华民族一家亲”的理念在双向奔赴中落地生根,绽放出更加绚烂的光彩。以发展促融合的模式,有效推动了边疆地区的经济社会发展,促进了各民族的交往交流交融,让中华民族共同体意识在边疆深深扎根。

一片叶子富了一方百姓

绿春县黄连山麓的骑马坝乡玛玉村,海拔1300米、年均气温17℃的温润环境孕育了800余株1700年树龄的野生茶树王及古茶树群落,它们因甘醇绵密的口感、丰富的茶多酚含量,成为市场青睐的佳品。在绿春县,万亩茶树如繁星般围拢在茶树王周围,绿春各民族在茶产业链上共耕共育,探索出一条产业兴、民族和、百姓富的发展道路。

以党建为引领,绿春县在茶产业发展中积极构建“党组织+企业+合作社+茶农”联动机制,在14家重点茶企中成立13个党支部,组建党员技术攻坚组,帮助茶农降低生产风险,提升产量。组建120个茶叶农民专业合作社,吸纳1.11万户茶农作为社员,合作社统一提供玛玉茶优质种苗,邀请专家开展“一对一”种植指导,2024年合作社茶叶收购价较市场价高出15%,带动社员人均增收3200元。

迷克茶山茶农采茶 通讯员 李建东 摄

聚焦标准体系建设,绿春县培育139家新型经营茶企,推动16家企业获得食品生产许可(SC),制定《绿春茶》《玛玉茶加工技术规范》等标准体系。与中国农业科学院茶叶研究所、中国海洋大学等院校合作,研发低温慢烘工艺,使茶多酚含量稳定在24.9%,产品溢价空间提升40%。

品牌营销方面,该县全力推动绿色有机茶园认证面积达3.82万亩,认证产品81个,研发出玛玉银针、碧玉春、绿玉银毫等5大系列产品,“哈尼美人乌龙茶”在“一带一路”2024第八届昆明(国际)春茶周斩获乌龙茶组冠军,成功进入国际市场。2025年绿春玛玉茶(绿茶)入选全国名特优新农产品认定,去年,绿春县茶叶种植面积达25.66万亩,总产量2.63万吨,总产值6.50亿元。

在茶产业发展进程中,绿春县以茶为纽带,积极推动各民族深度交融:在制茶技艺的薪火传承里,各民族交流互鉴、共研技法,让“竹筒香茶”等传统手艺焕发新生;在茶园耕耘、茶叶加工的生产实践中,各民族互帮互助、协同发力,凝聚起产业发展的强劲合力;在茶俗文化的传播与认同中,绿春县将玛玉茶与哈尼十月年长街古宴、红河哈尼梯田世界文化遗产结合,进一步提升品牌文化价值,让玛玉茶成为展示绿春多民族文化交融的“活名片”。

五彩丝线织就幸福和美画卷

秋日午后,在绿春县大兴镇牛洪社区不足20平方米的刺绣工坊里,哈尼族绣娘白福抽手指翻飞,用五彩丝线在绣布上勾勒出精美的马缨花纹样。“上个月通过旅游推介会接了80套订单。”热情开朗的白福抽笑着说,自己的“巴栏服饰”工坊接纳了20多位各族陪读妈妈,成为社区各民族文化交流的“小舞台”。

牛洪社区的变化,始于“互嵌”二字。这个曾以哈尼族为主的社区,如今聚居汉、彝、傣等11个民族的8000余名居民。近年来,社区以铸牢中华民族共同体意识为主线,从空间、文化、经济、社会、心理“五个维度”积极探索“互嵌式”发展,让他乡变故乡,织就幸福和美的民族团结锦绣画卷。

白福抽展示绣品

社区的“互嵌”从“住得近”开始。当地推出“邻里共居”计划,建立房屋租赁信息共享平台,接纳2000余名外来务工求学的多民族群众。“我家楼上住着彝族阿姐,楼下是傣族兄弟,平时大家一起晒玉米、打糍粑,比亲戚还亲。”哈尼族房东李燕说。

“推窗见绿、出门有景”的社区风景中,常能看到汉族阿姨教彝族小妹做饵丝、哈尼族大叔帮傣族兄弟修摩托车的场景,共居正悄然变成共融。

每年11月的“昂玛突”长街宴期间,数千张桌子沿街排开,哈尼族的酸笋鱼、彝族的坨坨肉、傣族的菠萝饭香飘四方,各族群众围坐共食,欢声笑语不断。“舌尖上的盛宴”已成为各民族饮食文化展示的舞台。

白福抽的“巴栏服饰”里,8位绣娘中有彝族、傣族、瑶族姐妹,服饰设计融合哈尼族的马缨花、彝族的太阳花等元素。“我们互相学针法、换花样,白福梭姐姐的‘哈尼少女装’还拿了省级文创奖。”白福抽说,如今作品卖到河北、新疆等地,民族服饰从家里的宝贝变成“世界的风景”。

牛洪社区建立外来居民服务档案,提供就业指导、子女入学、医保代办等“一站式”服务;与医院共建医养联合体,开通“健康绿色通道”;社会治理服务队化解矛盾纠纷,连续7年矛盾不上交、12年无群访事件;宣讲队用“民族语言+通俗道理”解读惠民政策,让政策红利“精准入心”……曾经的“陌生人社区”,如今成了有事好商量、有难一起扛的大家庭。

社区缔结了127对不同民族通婚的家庭,他们正成为社区里各民族同胞在空间上“嵌”在一起、文化上“融”在一起、经济上联在一起,心理上亲在一起的生动写照。“一根线容易断,千根线拧成绳!”在绿春这片边疆热土之上,“中华民族一家亲”的故事正随着五彩丝线,越绣越长、越绣越美。

云报全媒体记者 黄翘楚 饶勇