享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生,因病于2025年10月18日12时00分在北京逝世,享年103岁。

从童年的清华园、战乱时期的西南联大,再到远渡重洋成为国际上最具有影响力的科学家之一,最后回到清华开拓新的事业,杨振宁的命运一直与时代变迁紧密呼应。

这位跨越世纪的科学巨匠,其一生不仅镌刻在物理学的辉煌篇章中,更与西南联大这段特殊历史时期结下了不解之缘。先生多次坦言:“感谢西南联大,它是奠定我一切成就的基础。”

在昆明求学时光,塑造了他对整个物理学的判断和品味,也为他日后获得诺贝尔奖埋下了伏笔。

16岁考入西南联大

1938年,杨振宁的父亲、清华大学教授杨武之随校到西南联大算学系任教,杨振宁同全家一起来到昆明,住进文化巷11号,开始了让他终身难忘的“昆明岁月”。

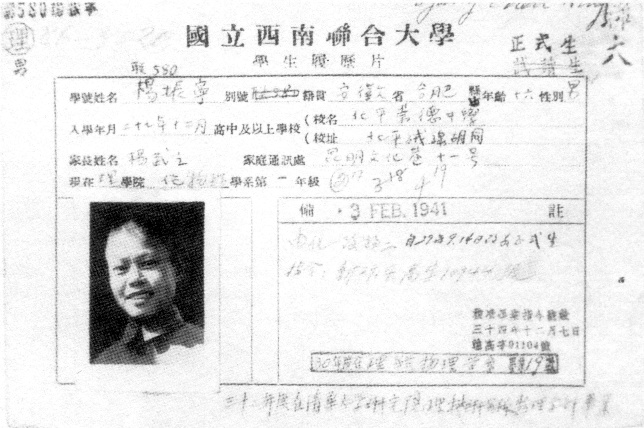

同年,在父亲的鼓励和支持下,只在昆华中学(今昆明市第一中学)读了半年高二的杨振宁,以“同等学历”报名参加统一招生考试,在二万名考生中以第2名的成绩脱颖而出,被国立西南联合大学录取。

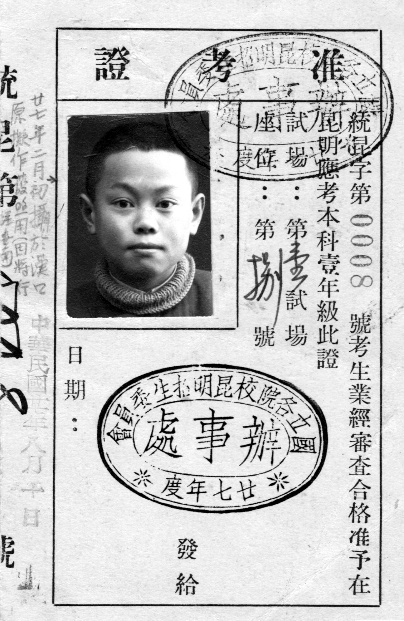

杨振宁西南联合大学准考证、学籍卡

他很快成为学校中的明星学生。著名翻译家、与杨振宁同届西南联大学生许渊冲回忆说,杨振宁的数学、物理,都能考得满分或接近满分,是当时全校成绩最好的学生。

杨振宁多次说:“在联大给我影响最深的两位教授是吴大猷先生和王竹溪先生。”西南联大是对学生要求十分严厉、淘汰率极高的大学。1942年,经过四年苦学的杨振宁本科毕业时,由于父亲是将近世代数和数论引入中国的芝加哥大学博士,他早在中学时代就通过父亲接触过群论初阶,便选了《用群论方法于多原子的振动》作毕业论文,并请获密歇根大学博士学位、对原子和分子光谱学很有研究、翻译过群论著作的吴大猷教授指导,顺利完成了学士论文,成为入学时38名同学、最终完成学业者仅9人中的一人。1944年,杨振宁于清华大学研究院物理学部研究生毕业,又请专攻统计物理、获剑桥大学博士学位的王竹溪教授作指导老师,成功地写出了硕士论文,《超晶格》就是其中的一部分。杨振宁回忆说:“以后四十年间,吴先生和王先生引导我走的两个方向——对称原理和统计力学——一直是我的主要研究方向。”

在联大,杨振宁是一个读书“较真”出了名的人。他在读研究生时,很喜欢与同舍的凌宁、金启华、顾震潮以及偶尔来住的黄昆和张守廉纵论天下,更喜欢与黄昆“顶牛”。有一次,为弄明白量子力学中“测量”的含义,他与黄昆等从白天讨论到晚上,躺下后又爬起来点亮蜡烛,翻出海森伯的《量子理论的物理原理》等权威资料来继续辩论。

杨振宁还是一个唱歌唱出了名的人。他不论是在校园里走路,还是在家里做功课,总爱大声地唱中文歌、英语歌。在他喜爱的歌中,有一首是父亲教他唱的《中国男儿》,歌词是:“中国男儿,中国男儿,要将双手撑天空……”尽管唱得不怎么好,但杨振宁喜欢唱,是一个在联大唱出了点“名气”的学生。一次,杨振宁的朋友问一名同学,“你认不认识杨振宁?”那位同学想了想,答道:“杨振宁?杨振宁?哦,是不是就是唱歌唱得很难听的那个人?”

给美军教中文补贴家用

抗战时期的昆明,物价飞涨。仅靠父亲工资度日的杨振宁一家,已经到了领取教职员救济和膳食补助,“无隔夜之炊的境地”。作为长子,杨振宁总是力所能及地做些事情,以便为父母分忧解难。

1940年9月30日,日机轰炸昆明,杨家在小东城脚租赁的房屋正中一弹,被炸得徒有四壁。万幸的是,全家都躲进了防空洞,才幸免于灾祸。几天后,杨振宁拿了把铁锹回去,翻挖半天,才从废墟里挖出几本歪歪斜斜的书来,他如获至宝,欣喜若狂。其后,为躲避日机轰炸,他们全家搬到西北十余公里外的龙院村惠家大院,住了3年。

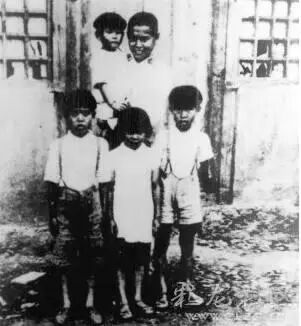

1940年至1943年,杨振宁一家在西郊龙院村惠家大院居住。图为杨振宁(后排左二)与弟妹在院中合影。

在惠家大院,为鼓励4个弟妹多念书,杨振宁订了个规则:一天之中,谁念书好、听母亲的话、帮助做家务、不打架、不捣乱就给谁记上一个红点,反之就要记黑点。一周下来,谁有三个红点,谁就可以得到奖励——由他骑自行车带去城里看一次电影。

杨振宁周末从联大回到惠家大院,楼下吴有训的孩子吴惕生、吴希如、吴再生、吴湘如,隔壁赵忠尧的女儿赵维志,同村余瑞璜的女儿余志华、余裴华等,都喜欢聚到杨家来,听他讲英译的故事金银岛、最后的摩西根等。由于他用说书的方式,讲得很精彩,弟妹们不但听得津津有味,而且还上了瘾,每天吃过晚饭就吵着要他说书。但他总是每天只讲一小段,就让弟妹们“且听下回分解”。

有时,杨振宁还同云南大学校长熊庆来之子熊秉明合作,熊秉明在玻璃片上画连环画,他则在旧饼干筒圆口装个放大镜,筒内安只灯泡,让连环画从放大镜前抽过,于墙上形成移动的图像,制成“身在家中坐,祸从天上来”等土电影,给弟妹及小伙伴们开开眼界。

1945年春,杨振宁还外出兼教,给在昆的部分美军官兵教中文,每周教3小时,以贴补家用。

“成就的一切基础来自联大”

1944年8月,杨振宁考取清华大学第六届物理学门(注重高电压实验)唯一的留美公费生。按照“凡录取各生应在原机关服务留待后信”的规定,他便利用长达一年的留待期,由父亲联系到西南联大附中代课。

杨振宁任教时的附中,设在文林街岑公祠。他同时任高一、高二两个年级的数学课,所教内容为《范氏大代数》。在他的学生中,有闻一多之子闻立鹤、《红岩》作者之一的罗广斌等。

1945年8月28日,经过多方争取,杨振宁等终于起程,乘飞机到印度,再搭运兵船赴美留学。

离开昆明后,杨振宁与李政道于1956年在美国《物理评论》上,发表《对弱相互作用中宇称守恒的质疑》一文,认为至少在弱相互作用的领域内,宇称并不守恒。次年12月10日,35岁的杨振宁和31岁的李政道因此登上了诺贝尔奖领奖台。

1957年杨振宁自瑞典国王手中接受诺贝尔奖章

得奖后,杨振宁始终认为,他成就的一切基础都来自西南联大。据中国科学院官网文章《杨振宁:我的治学经历与体会》,杨振宁曾自述:“1938年2月,我们家到了昆明,我在当年秋天进了西南联大,在西南联大念了4年大学、2年硕士学位。这6年时间,在我一生的学习历程中具有决定性的影响。我曾多次地回想过这段时间,我觉得我得到了西南联大师生努力精神和认真精神的好处。”

即便耄耋之年落叶归根重返清华园,他仍常提及西南联大的治学精神,将这份烽火中的学术薪火传递给后辈学子。先生晚年时曾引用诗句表达心声:“起点也是终点,终点也是起点”。西南联大是杨振宁学术生涯的起点,而他留下的科学遗产与联大精神,将永远成为新一代科学探索者的起点。

据云南师范大学官网消息,杨振宁是该校终身名誉教授,曾多次回校做客,还给学生们做讲座。2013年10月,在杨武之逝世40周年时,该校将数学学院大楼命名为“武之楼”,并举行杨武之塑像揭幕仪式。当时91岁高龄的杨振宁携夫人翁帆、胞弟杨振汉等人亲临现场,共同为塑像揭幕,“武之楼”也由杨振宁亲笔题写。杨振宁还在西南联大校友友谊林挥锹铲土,同家人一道栽种了一株象征着绵绵联大情和拳拳赤子心的国槐树。

如今,巨星陨落,先生的身影已远去,但西南联大那段艰苦却光辉的岁月,早已融入他的精神血脉,成为照亮后世的精神灯塔。杨振宁先生用一生践行了联大师生 “刚毅坚卓” 的校训,他的学术成就与家国情怀,将如同联大弦歌一般,在岁月长河中久久回响,激励着一代又一代中国人在科学道路上奋勇前行。

来源:新华社、人民日报客户端、央视新闻、云新闻客户端、昆明信息港、极目新闻等

编辑:曹路遥