美编 杨千红 张维麟 画

《中国老龄发展报告2024——中国老年人心理健康状况》蓝皮书显示,23.76%的老年人存在孤独感,其中农村地区较城市高8.7个百分点;26.4%的老年人呈现抑郁症状,其中6.2%为中重度患者。这份基于第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查数据的报告,展示了我国老年人心理健康问题的严峻现状。

今年以来,云南省卫生健康委在全省222个项目点开展老年人心理关爱调查评估,发放了67890份问卷调查,覆盖试点地区约60%的65岁及以上老年人。评估结果显示,不同老人的心理状态分为三类,79.40%为一般人群,而14.59%属于临界人群,6.01%被判断为高危人群。

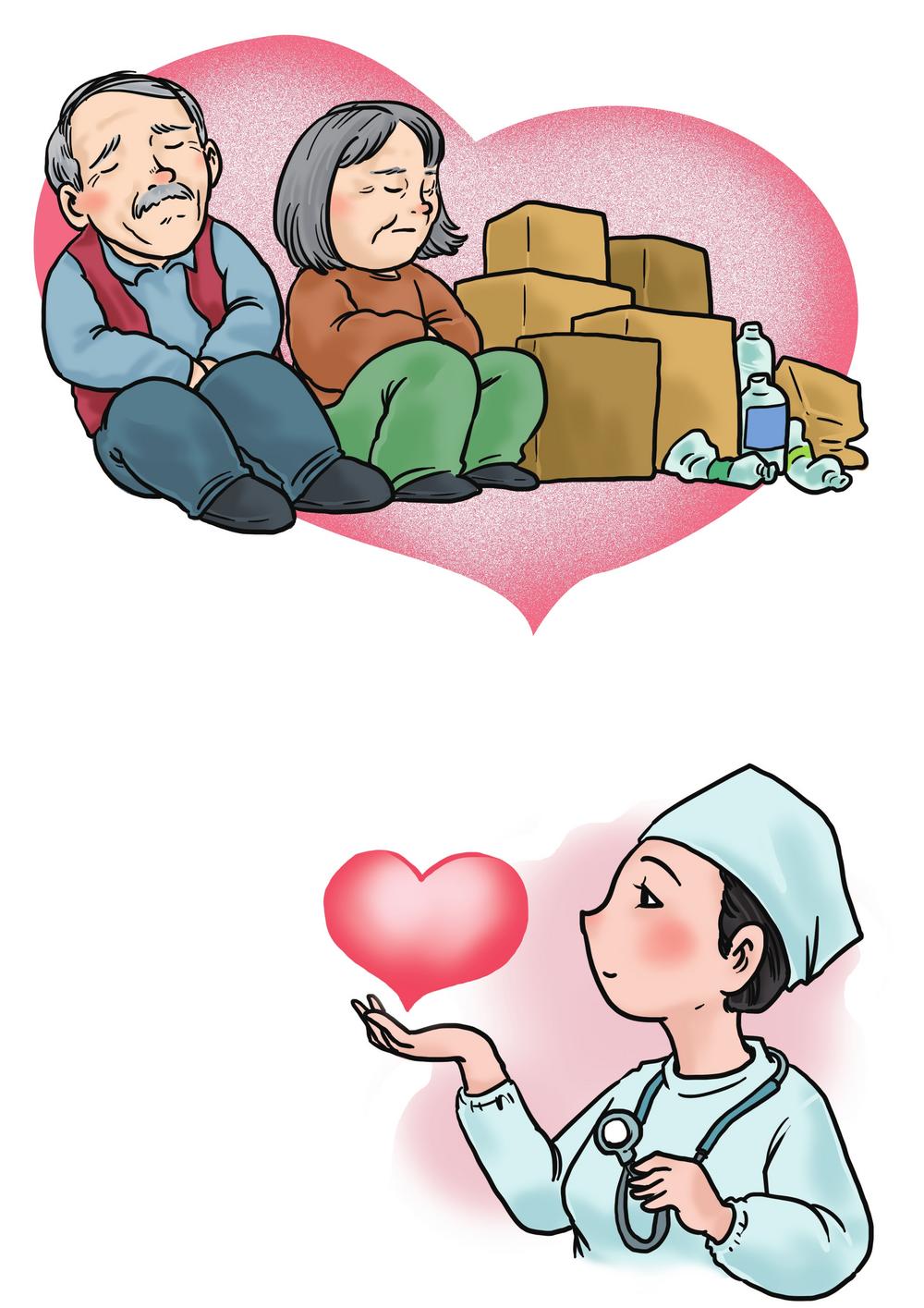

当人口老龄化加速到来,老年人的心理健康常常被忽视,他们的生活空间仿佛一座座“心灵孤岛”,需要更多的关爱去化解。

被常态化忽视的真相

在云南省精神病院老年门诊外,70岁的陈先生安静地坐着。退休后他一直被失眠困扰,尝试过中药和各种保健品,效果却微乎其微,到医院后被确诊患上了抑郁症。“之前跟女儿提过失眠的事,她就说‘老年人哪有睡得好的,别乱想’。孩子们工作忙,我也不想给他们添堵,就没再提了。”陈先生的言语中充满无奈。

陈先生的经历并非个例。马巧莲是精神科副主任医师,在累计5000个小时的接诊中,她发现老年人很少会因焦虑、恐惧、易怒等情绪问题就诊,而多以睡眠障碍为首诊原因。“他们会说‘我睡不着’‘早醒,老叹气’,但不会意识到这是心理问题的信号。而这些睡眠问题常被家属甚至部分医生归结为发生在老年人身上的正常现象,导致错过早期干预的最佳时机。”

家住昆明市滇池卫城的李阿姨家的小院里堆满了从小区垃圾箱里捡回来的空瓶子、纸箱,儿子多次想清理,遭到她的激烈反对。马巧莲解释,这其实是典型的囤积症,属于心理障碍的一种。“这类患者会把物品与安全感、回忆绑定,所以会通过囤积物品来缓解焦虑。但现实中,很多人会认为这是老年人节俭或爱占便宜,不会与心理健康联系起来。”

马巧莲说,就连她自己也曾忽略过母亲的心理信号。“我母亲在外地和早出晚归的姐姐住在一起,母女两人交流很少。有一次母亲突然问‘我的钱在哪里’,姐姐随口说‘我们养你,你要什么钱。’”她表示,回想起来,那时候母亲已经很焦虑了,但家人都没太在意。

多因交织形成“孤岛”

昆明市精神病院心身疾病科原主任王世杰退休后一直专注于老年人心理健康研究,与他诊室一墙之隔的养老机构,成为他观察老年人的“窗口”。

“老年人的‘心灵孤岛’是多重因素交织形成的。”王世杰介绍,进入老年阶段后,他们普遍渴望得到家人与社会的关注和尊重,然而在实际生活中,很多子女因忙于工作,减少了对老年人的深度陪伴,忽视了他们的情感需求。此外,财产支配权和家庭话语权的削弱导致老年人掌控感缺失,面对疾病和死亡的恐惧情绪,让他们常常处于应激状态。面对困境,老年人往往不擅长直接表达情感需求,有些甚至会以“生病”为借口寻求关注,却被子女误解,进一步加剧了心理隔阂。

社会层面的适应困境,则让老年人更难融入。退休后,老年人从工作者变成闲暇者,社会地位的骤降让他们陷入价值感缺失的迷茫;数字化浪潮下,缴费、预约、打车等日常事务都需要操作手机,“数字鸿沟”又让他们多了一层无助感。

“他们一辈子隐忍惯了,觉得忍忍就过去了,不会意识到情绪差也是一种病。”王世杰说,这种隐忍让心理问题早期信号被掩盖,等发现时往往已经很严重。

作为劳务输出大省,云南的留守老人心理问题尤为突出。旺海阿尔茨海默照护中心院长郭硕说,子女物理上的长期缺位,是导致老年人孤独感最直接、最核心的因素。“很多老人一年到头见不到子女几次,电话里也只是简单几句‘吃了吗’‘身体还好吗’,根本聊不到心里去。”

而客观存在的健康和经济问题也让部分老人备受折磨。“经济拮据的老年人,因为担心生活开支、医疗费用,长期处于应激状态。躯体疾病的折磨则进一步加剧了这种困境,很多老年人一身慢性病,不仅要忍受身体上的疼痛,还要时刻担心病情恶化。”郭硕解释,长期的病痛折磨会让老年人活动能力下降,社交范围进一步缩小,加上对疾病的恐惧,很容易诱发或加重抑郁、焦虑情绪,形成“病痛—孤独—心理问题”的恶性循环。

在一些偏僻的山区,地理环境的限制导致一些老年人社会交往圈狭窄,能接触到的心理健康资源也较为匮乏。郭硕表示,这些老人的心理问题往往要演变成严重的情绪障碍才可能被偶然发现。

从“能看见”到“去守护”

在云南省阜外心血管病医院的走廊里,李静拿手机拍下一张做心理测试的二维码发到家庭微信群。“我们独生子女平时都在忙自己的事,父母其实挺孤独的。扫描二维码后,会出现三张表,分别是广泛性焦虑障碍量表、病人健康问卷抑郁量表、患者健康问卷。家人填表后就可以请医生进行评估,如果有问题能够及时干预。”

守护老年人心理健康的第一道防线是家庭。“对大多数基本生活有保障的老年人来说,子女的一句‘今天过得怎么样’,比单纯的经济支持更重要。”马巧莲给出了具体的建议:帮老年人学用手机、适应数字化生活,让他们有成就感;鼓励老年人参与家务决策,让他们感受到被需要;沟通时多倾听、少指责。她还特别提醒,家属要及时关注老年人有无睡眠质量突然下降、食欲不佳、不愿意和人交往、反复说身体不舒服却查不出问题等信号。只有及时发现,才能进行有效干预。

西山区前卫街道广福小区社区60岁以上的老年人占20%,经前期入户调查显示,有70%的老年人存在不同程度的孤独、焦虑等心理情况。社区党委书记、居委会主任丁川明介绍,社区通过持续开展上门陪伴照料等暖心服务,打造智慧康养服务体系,实现线下服务、线上赋能的双轨融合,系统构建了老年友好型社区。社区服务站里,老人们在志愿者指导下,通过手机轻松完成了老年大学的线上选课和缴费。

西山区棕树营街道医大社区党委书记、居委会主任王静介绍,根据入户调查结果,老人们不仅需要“老有所养”,也需要精神归属,因此在做好社区居家养老服务的基础上,社区还整合能人资源,有针对性地打造“家门口”的陪伴式养老幸福港湾。

现在,越来越多的综合性医院设立了心理科为老年人提供专业的心理服务。目前,云南省累计建设201个老年心理关爱试点,并提供“管家式”服务;设立10个老年痴呆防治试点的建立,为老年人和监护人提前防范失智提供预警;在4个县(市、区)同时开展的国家级健康素养调查,精准服务老年人健康。

家庭的耐心陪伴,到社区的暖心服务,再到医疗的专业守护,面对老年人心理健康的严峻现状,只有看见他们的需求,才能真正守护他们的心灵。

云报全媒体记者 王云 郎晶晶