原标题:【“一线”盐津——乡村行 · 落雁乡专题之三】“稻田+”奏响乡村振兴增收曲

金秋时节,走进落雁乡的田间地头,一幅“稻浪翻滚鱼跃塘,蛙鸣阵阵客自来”的丰收画卷徐徐展开。近年来,落雁乡打破传统稻田种植的单一模式,以“稻田”为核心载体,创新探索“稻田+米”“稻田+鱼”“稻田+蛙”“稻田+旅游”的融合发展路径,构建起“一水三用、一田四收”的农业增长新格局,让昔日普通的稻田变身群众增收的“聚宝盆”,为乡村振兴注入强劲动能。

“稻田+米”:标准化赋能

种出“金米粒”

“我们的‘状元米’,从选种到销售全流程有‘规矩’,这才能端出‘金饭碗’。”落雁乡农村发展服务中心葛真东介绍,落雁乡聚焦优质稻米产业,以落雁状元米为核心,推行“五统一”经营管理模式——统一品种选育、统一技术方案、统一肥水管理、统一病虫害防治、统一订单销售,从源头把控稻米品质。

目前,落雁“状元米”种植面积已达5000亩,建成4个有机产品认证基地,制定并获批《稻鱼共生大米技术规程》地方标准,用标准化生产筑牢品质根基。稻米亩产稳定在700斤以上,年产状元米1800余吨,年总产值突破1400万元,利益联结2780户农户,亩均产值达2800元以上。一枚枚有机认证、一项项地方标准,让落雁“状元米”走出深山,成为市场上的“香饽饽”,更成为农户手中的“增收米”。

“稻田+鱼+蛙”:生态化循环

养出“致富宝”

在落雁乡的稻田间,“稻鱼共生”“稻蛙共生”的生态养殖场景随处可见。“以鱼肥田、以稻养鱼,鱼长得好,稻子品质也更高。”农户田景雄笑着说,他们坚持用自种的玉米面、红薯、洋芋投喂,养出的稻田鱼肉质细嫩、味道鲜美,深受消费者青睐。

如今,落雁乡稻田鱼养殖面积达2000亩,亩产180斤,年总产量180余吨,年总产值720万元,带动853户农户增收,亩均产值超3600元。而“稻蛙共生”则走出了另一条高效生态路:每亩稻田严格控制美蛙数量在2500只以内,美蛙排泄物自然滋养水稻,水稻为美蛙提供阴凉栖息环境,实现“蛙壮稻旺”的良性循环。500亩稻蛙养殖基地年产生态美蛙375吨,年总产值750万元,亩均产值高达15000元,389户农户因此受益。

在产业发展中,落雁乡创新构建“村集体+合作社+农户”联结模式,近雄专业合作社作为乡级龙头企业,提供苗种、饲料与技术指导,负责产品回收销售;村集体协调土地流转、完善基础设施;农户按标准参与养殖,订单养殖模式更让农户“养得放心、卖得安心”。以稻蛙养殖为例,每亩利润约8000元,按比例分成后,农户每户保底增收4000元,村集体每批可创收16万元左右,实现农户、合作社、村集体三方共赢。仅落雁村两路口稻蛙项目就带动16户脱贫户年增收15000元,600余户散户年均增收超万元,让特色养殖成为巩固脱贫成果、带动群众致富的主力产业。

“稻田+旅游”:场景化融合

玩出“新花样”

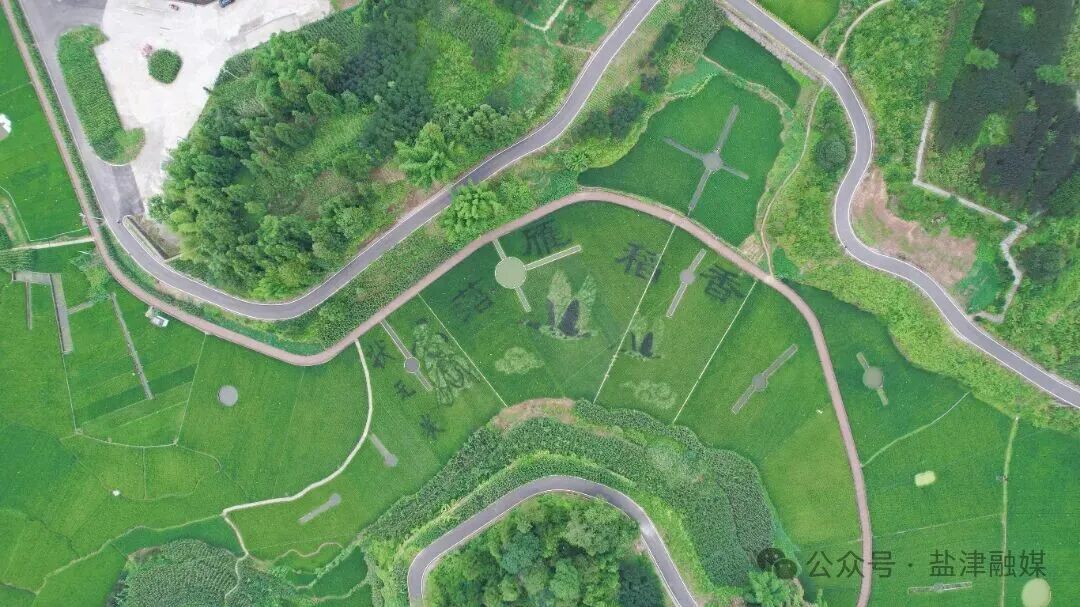

“既能看稻田风光,又能体验摸鱼抓蛙,这样的乡村游太有意思了!”春秋时节,前来落雁乡农业主题公园游玩的游客络绎不绝。落雁乡深挖稻田的生态与文化价值,将农业生产与旅游体验深度融合,依托广袤稻田打造集生态农业、观光旅游、休闲娱乐于一体的农业主题公园,推出稻田风光游、农事体验游、鲜果采摘游等项目,让稻田从“种庄稼”延伸到“种风景”。

游客的到来激活了乡村消费,农家乐、特色农产品展销点生意好了起来,当地农户不仅能靠种养增收,还能通过提供旅游服务、销售农特产品多赚一笔。“以前只知道种稻养鱼,现在游客来了,我家的土鸡蛋、稻田鱼也不愁卖,一年多赚好些钱!”农户的话语里满是喜悦。

从“单一种植”到“多元融合”,从“卖产品”到“卖体验”,落雁乡以“稻田+”为笔,在乡村大地上绘就了产业兴旺、群众富足的新图景。如今,当地每亩稻田综合增收超10000元,“一水三用、一田四收”的模式不仅鼓了群众的腰包,更壮了村集体经济,为助力乡村振兴交上了一份落雁新答卷。