【开栏的话】

当梯田云雾漫过田埂,当火塘炊烟缠上木楼,云南的乡土间,藏着一群身怀“绝活”的人:或指尖捻着千年银线的白族银匠,或喉间滚唱古老调子的哈尼歌师,或把山间草木绣成星河的绣娘,或将理论宣讲唱进民心的工作者。

没有聚光灯,却以一辈子的坚守,让非遗沾着烟火气,让民俗透着鲜活劲儿,让理论宣讲飞进千家万户。即日起,云南宣传网、云南网带你走进村寨巷陌,寻访“藏在民间的高手”——听他们的故事,看手艺里的光阴,触摸云岭大地鲜活、滚烫的文化脉动。

在香格里拉三坝乡白水台的晨雾中,总有鼓声与纸香交织——那是纳西族匠人和桂全最寻常的日子。

作为纳西族东巴鼓制作技艺第四代传承人、迪庆藏族自治州非物质文化遗产代表性传承人,和桂全用三十余载时光,从火塘边研习东巴文化的少年,成长为集东巴纸、东巴画、唐卡等技艺于一身的“守艺人”,以非遗为钥,为乡村振兴打开了文化赋能的新通道。

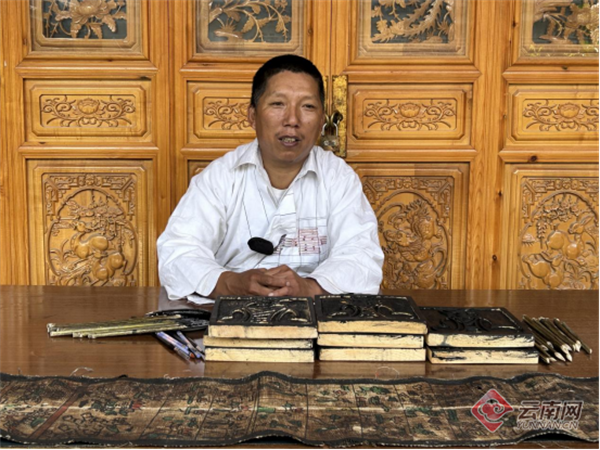

和桂全 香格里拉市委宣传部供图

世家传承,练就“多面”非遗匠心

和桂全与东巴文化的缘分,是刻在家族基因里的。他是纳西族大东巴吉干久大师的曾孙,童年记忆总绕着火塘:借着松明子跳动的微光,听祖辈念诵东巴古经、观摩祭祀仪轨。

少年时的和桂全已显天赋,熟练掌握东巴文字与祭祀,二十多岁已是白地村一带知名的东巴;21岁起,他跟随父辈学习东巴纸制作,从上山砍伐荛花树,到剥皮、蒸煮、捶打、晾晒,每一步都恪守古法,“东巴纸只要不淹不烧,能存千年”,他手中造出的纸,延续着唐代经文传世的文明之火。

为守护更完整的东巴文化谱系,1995年至2011年,和桂全先后拜多位非遗代表性传承人为师,系统学习木牌画、唐卡、法杖制作及制皮技术。

如今的他,既能用松烟混合动物胆汁研墨,在东巴鼓面勾勒古朴纹样;也能花两三个月完成一幅《神路图》,让纳西族的神灵故事跃然纸上;更收藏着80余册东巴经书,可诵读其中50余册,堪称东巴文化的“活字典”。

2019年,他绘制的《六十花甲长卷》被云南民族博物馆永久收藏。手中的鼓更是走上了春晚舞台,走进了云南省歌舞团,甚至销往西藏、广州等地,成了传递民族声韵的“信使”。

和桂全在制作东巴鼓 香格里拉市委宣传部供图

工坊为桥,让千年文化“活”在当下

“老祖宗的手艺不能只躺在博物馆里。”带着这份信念,和桂全搭建起东巴文化与时代对话的平台。

2008年,他创办纳古工坊,将东巴鼓、东巴纸制作等技艺从“私藏”变为“共享”——游客可亲手揉捣荛花皮造纸,用尖头竹笔书写东巴文,甚至参与东巴鼓绷皮、调音的全流程;学者来此调研古籍,学生来此上非遗课,每年接待游客超8000人,研学团队加持下年接待量破万,这座纳西民居成了沉浸式的“东巴文化体验馆”。

游客们体验东巴文化 香格里拉市委宣传部供图

在传承中创新,是和桂全让非遗走向未来的关键密码。他将东巴文“吉祥”图案印在鼠标垫上,把野花标本嵌入东巴纸制成纸扇,用东巴符号设计纸灯——当这些文创产品走进现代生活,古老的象形文字便有了新的“生命力”。他还开通线上账号,在抖音、微信视频号记录制鼓、造纸的过程,让大山里的手艺被更多人看见。

游客们体验东巴文化 香格里拉市委宣传部供图

如今,这份坚持有了回响:2023年至2024年,纳古工坊先后入选香格里拉市级、迪庆州级非遗工坊,从“个人作坊”成长为地方文化名片。

传帮带富,以文化赋能乡村

“一个人会不算会,一群人会才是真传承。”在培养接班人这件事上,和桂全从不藏私。

和桂全在学校教学 香格里拉市委宣传部供图

他在白地村广收学徒,手把手传授技艺:从黄牛皮鞣制的火候,到东巴画矿物颜料的调配,再到东巴经的诵读,毫无保留。如今,和学胜、和耀东等学徒已能独立完成东巴鼓制作,甚至有人开起了自己的手工作坊,东巴文化的火种在年轻一代手中延续。

东巴鼓 香格里拉市委宣传部供图

更喜人的是,非遗传承还成了乡村增收的“金钥匙”。纳古工坊常年为残疾人、村民提供8个就业岗位,每年组织村民制作东巴鼓、纸灯等工艺品1000余个;在他的带动下,周边村民开起民宿、饭店,花椒、蜂蜜等农特产品借着“东巴文化游”的热度热销,不少外出务工者返乡加入非遗传承事业。

“以前觉得老手艺不挣钱,现在靠做鼓、造纸就能养家。”村民的话,道出了文化赋能的实效。非遗不再是遥远的千年的“传统”,而是成了撑起生活的“底气”。

和桂全在制作东巴鼓 香格里拉市委宣传部供图

如今,白水台的泉水依旧潺潺,纳古工坊的鼓声仍在山谷回荡。每天清晨和桂全走进作坊,在牛皮上细细勾勒纹样,在纸浆中慢慢沉淀时光。

和桂全 香格里拉市委宣传部供图

他用双手守护着东巴文化的千年根脉,也用一份“让文化惠及乡邻”的初心,书写着乡土文化能人助力乡村振兴的生动答卷——正如他常说的:“东巴文化不是我的私产,是民族的宝贝,要让它一代代传下去,让家乡因它更红火。”

策划:浦美玲 段琪宇 自建丽 杨萍

编辑:徐颜蓉蓉

设计:奎佳良

部分来源:香格里拉市委宣传部、香格里拉融媒体中心、“永远的香格里拉”微信公众平台、“香格里拉守艺人”微信公众平台

相关链接: