将聂耳小提琴缩成掌心大的冰箱贴、让牛虎铜案的纹路爬上马克杯,用彝绣纹样装点笔记本封面……

如今的文创,早不是“照搬复刻”的老套路,而是让老宝贝“活”在当下的新玩法。

但其实用文物进行二创可不是一件简单的事——文物原型可共用,二创设计却有“版权墙”,版权“雷区”就藏在细节里。

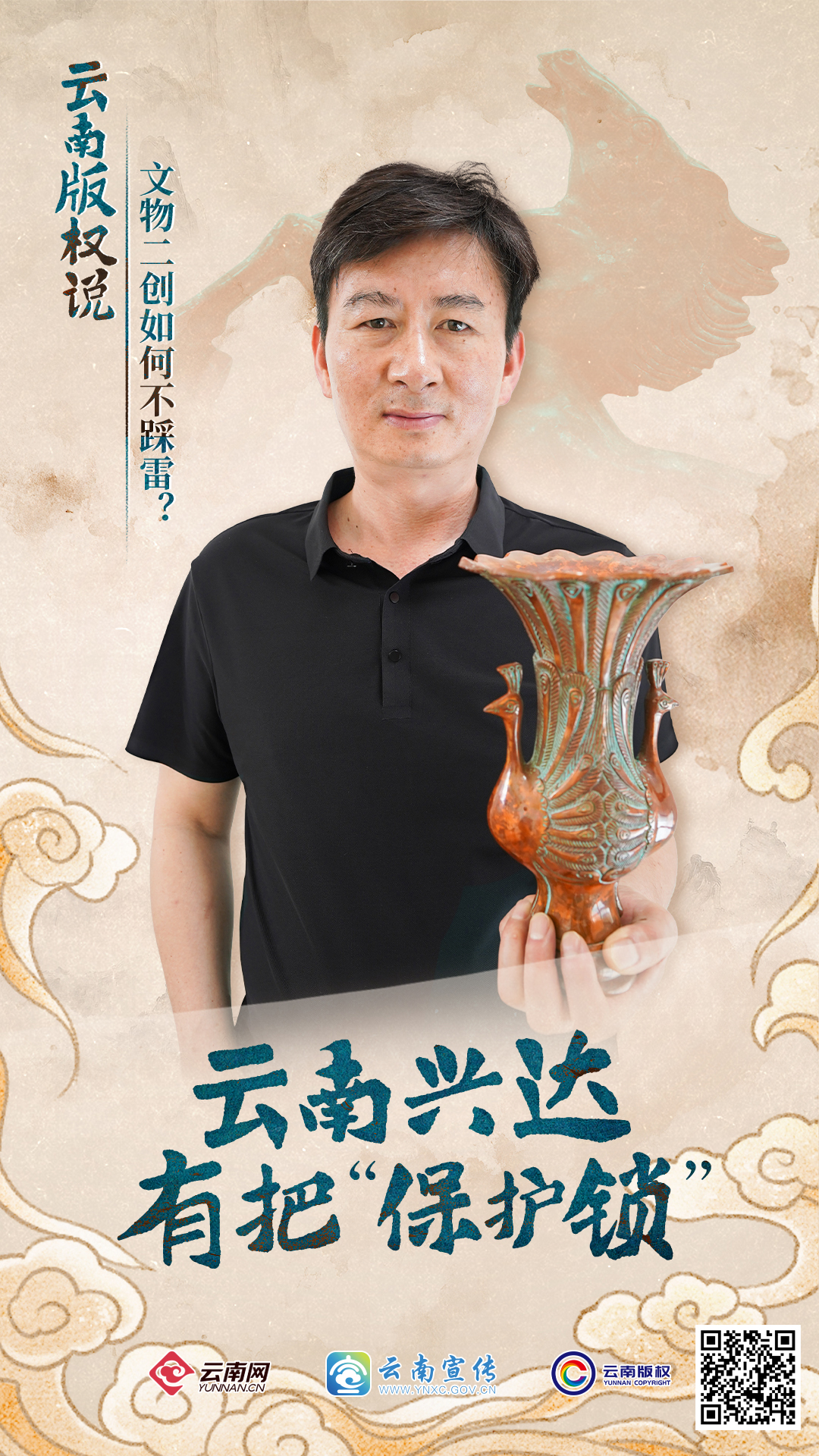

“想要避免文物二创侵权,‘独创性’最重要。”云南兴达工艺美术有限公司负责人、国家级非物质文化遗产斑铜技艺代表性传承人土金勇说道,文物文创不是简单复制,得有“创造性转化”的自觉。“我们以‘原型借鉴+细节创新’的思路创作,将成果进行版权登记,一道‘安全锁’既守得住传承底线,又护得了原创心血。”

作为一家深耕云南斑铜300年技艺的企业,土金勇始终坚信:传统工艺的生命力,不仅在于“守”,更在于“创”;而“创”的底气,离不开版权登记这把“保护锁”。

“锤造炉、瓶成冰形而斑斓者,为斑铜器。”云南斑铜是云南独有传统手工艺美术品,以铜为纸、以火为笔,在金属表面勾勒出樱桃红的底色与鎏金般的斑花,宛如将星光凝萃于器物之上,被誉为“世间绝无仅有”的“金属宝石”。这门“一两斑铜一两金”的手艺,始终流淌着云南独有的文化基因。

云南斑铜工艺品展厅 杨苑 摄

斑铜制作工艺也是兴达工美手中最核心的“武器”。自2013年成立以来,云南兴达工艺美术有限公司便以专业实力为老手艺注入新活力,守护这份珍贵传承。作为昆明市斑铜厂生产基地,企业不仅扛起了技艺延续的大旗,更凭借硬实力斩获专精特新中小企业、高新技术企业、云南省科技型企业等多项殊荣,同时也是云南省民族民间工艺品龙头企业、特色文化产业示范企业及昆明市知识产权试点企业。

云南斑铜工艺品展厅 杨苑 摄

“从设计研发到生产销售,我们始终以‘守护斑铜文化,激活传统价值’为使命。而支撑我们将传统工艺转化为市场竞争力的关键,正是对版权登记的重视:从斑铜瑞祥牛的造型设计,到斑铜孔雀花瓶的纹理细节,每一款新品上市前,我们都先完成版权登记。”土金勇表示,这些“红色证书”不仅是法律保护的凭证,更是企业与市场对话的“信用背书”。

走进兴达工美的制作间,匠人们正在赶制一件长达32米的大型云南斑铜艺术品《清明上河图》。“近期,我们与南翰文教育集团及其旗下云南经济管理学院校企合作,双方组织国内省内专家、专业技术人员、高技能人才和学校师生共同创作完成这件作品。”土金勇介绍说,作品按张择端原作“清明上河图”文物画面场景1:6复刻创作,采用浮雕的表现手法,再现中国北宋时期都城东京的繁荣景象,通过国家级非物质文化遗产斑铜制作技艺刻画,画面场景层次分明、栩栩如生。

大型云南斑铜艺术品《清明上河图》 供图

让文物“活”起来,更要“护”起来。“文物本体属于公有领域,但我们的创作必须有原创表达。”土金勇指着已经完成的部分作品上的浮雕细节解释,原作是平面绘画,但是企业通过斑铜特有的锻打工艺做出立体的纹路,“这些新增的细节就是我们的版权核心。”制作团队通过参考公开的拓片资料重新绘制底稿,“就像写文章引用经典,得用自己的话重新表达。”

《云南斑铜八骏马》原创作品 供图

土金勇常对团队说:“对文物最好的致敬,不是复制它的样子,而是延续它的生命力。”企业开发的徐悲鸿“八骏马”斑铜作品,就是将徐悲鸿八骏马画作进行立体化创作,让平面上的马匹“一跃”成为精美的摆件,既保留了文化内核,又适配现代使用场景。

更亮眼的是“版权赋能”的实打实效果,过去三年,兴达工美通过版权登记推动“斑铜瑞祥牛”和“斑铜孔雀花瓶”两款核心产品实现市场突破——采购商看到“版权证书”,更愿为“唯一性”买单;消费者看到“原创标识”,更愿为“文化内涵”付费。截至目前,两款产品年总产值达1820万元,用数据印证了“版权赋能”的力量。

老手艺的长远发展,离不开对本质的坚守,更离不开对创新的守护,这是兴达工美让斑铜文化走远的核心密码,而版权则是贯穿其中的守护力量。

土金勇在制作斑铜工艺品 杨苑 摄

坚守“技艺为本”。斑铜的“斑花”是自然形成的“天赐纹理”,版权登记不是“抢功劳”,而是保护“人技”与“天工”的结合——比如瑞祥牛的煅打工艺,企业为“手工捶打次数”“温度控制标准”申请了技术版权,确保技艺传承不走样。

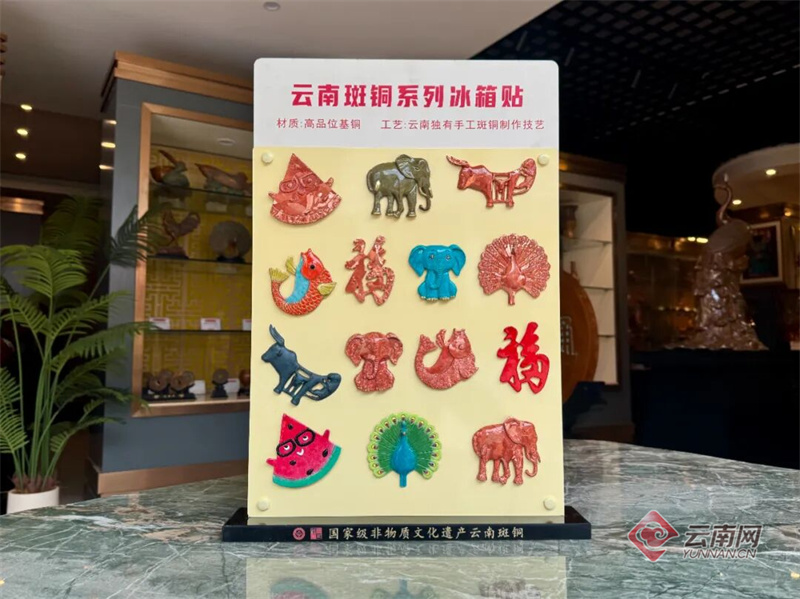

坚守“创新为魂”。老手艺最怕“守着过去过日子”。要让斑铜从博物馆的展柜走进普通人的生活,必须在传统形制与现代需求间找到平衡点,必须与现代审美、生活场景结合。孔雀花瓶的“家居化设计”、八骏马的“雕塑感造型”、冰箱贴的“轻量化”与实用性,都是创新的体现,而版权登记让这些创新成果不被“复制”,反被“尊重”。

云南斑铜系列冰箱贴 供图

坚守“文化为根”。每一款产品的版权登记,本质是对“云南文化”的登记。“我们参考青铜器创新制作的‘四牛骑士贮贝器’,将晋宁石寨山出土西汉青铜贮贝器纹饰简化,作为摆件陈设既保留文化厚重感,又让使用者能感受古滇奇趣;就连小小的斑铜冰箱贴,也会融入牛虎铜案、大象、孔雀等云南特色元素。”土金勇介绍说,当这些作品带着版权标识走向市场,消费者买到的不只是一件斑铜作品,更是一份“看得见、摸得着”的云南文化记忆。而版权保护,就像给这份记忆“盖了章”,让更多人通过斑铜读懂“彩云之南”的独特魅力。

云南斑铜工艺品 供图

就像斑铜需要历经千锤百炼才能显现纹路,老手艺的现代传承也需要经过版权意识的打磨,那些流淌在金属上的光泽,不仅记录着时光的印记,更生长着创新的力量。

“每一本版权证书,都是对300年斑铜技艺的‘时代盖章’;每一次价值转化,都是对‘中华一绝’的‘当代传承’。”土金勇说道,未来,兴达工艺将继续以版权登记为抓手,推动斑铜工艺从“云南记忆”走向“世界目光”。

统筹:浦美玲 段琪宇

策划:自建丽 杨萍

记者:徐颜蓉蓉 杨萍 王一帆 赵琳

拍摄/剪辑:杨苑 许卓皓

海报:陈姝含

【相关阅读】

云南版权说②丨跨国出海需要版权保护吗?云南万融有张“通行证”

云南版权说①丨文创也会侵权?云南拾翠有笔“无形资产”