1945,镌刻着一个民族的胜利与重生,也是滇缅公路血肉筑就、丰碑永驻的历史坐标。

为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,云南网、云南发布精心策划,携手云南省档案馆,依托首次对外展出的“血肉筑就抗战生命线——抗战时期滇缅公路档案文献图片展”,隆重推出“1945——揭秘档案中的滇缅公路”大型融媒体报道。

通过“1-9-4-5”的叙事脉络,以1条主稿和短片回溯征程、9组图片凝视瞬间、4座桥梁见证坚韧、5个故事触摸温度,立体呈现滇缅公路艰苦卓绝的修筑史诗,再现那段烽火岁月中融入血脉的民族记忆。

历史无声,档案作证;英魂已远,精神长存。

今天,我们推出5个故事中的第四个故事,炸不断的功果桥,切不断的滇缅路。

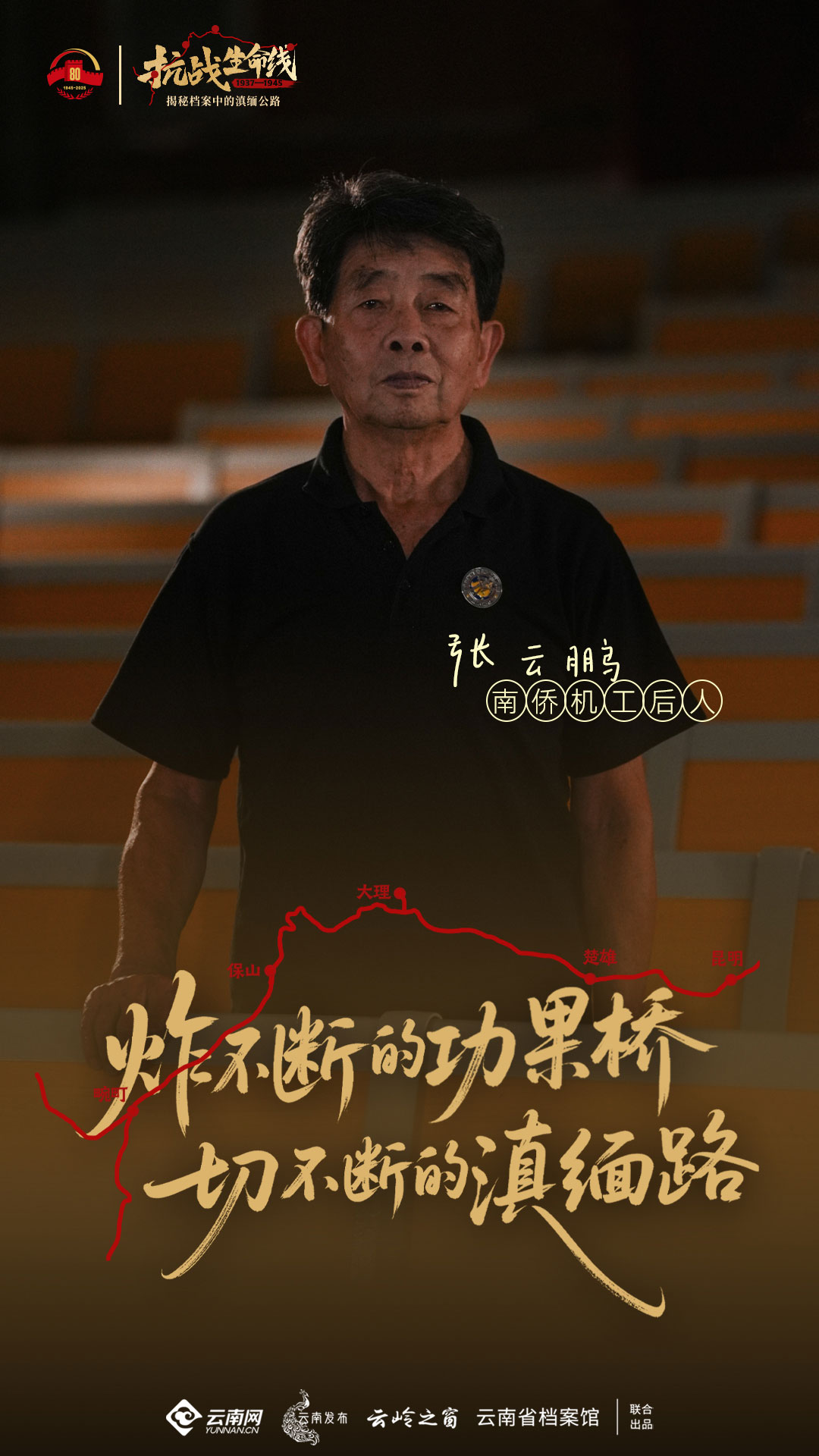

年近八旬的张云鹏,其父张智源是第九批回国抗战的南侨机工。多年来,张云鹏奔走各地,收集、整理和讲述父辈的抗战故事。

尽管已至耄耋之年,但他仍精神矍铄地参加录制。谈及滇缅公路上的浮桥奇迹,他目光炯炯,语调沉缓却有力,仿佛带人重回那个智慧与勇气交织的年代。

以下是他的讲述:

今年正值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,在这个具有特殊历史意义的时刻,想和大家分享一个关于滇缅公路的故事。

我的父亲张智源是第九批回国南侨机工,他生前很少提及那段经历,直到翻开父亲的回忆录和珍藏的旧照,我才明白滇缅公路承载着怎样的传奇。其中最让我震撼的是,日军飞机炸毁澜沧江上的功果桥后,工程技术人员用空汽油桶和厚木板搭建浮桥的壮举。这个看似简陋的应急方案,却创造了战时运输的奇迹。

滇缅公路一通车,立即成为抗战时期中国连通外界的陆路交通动脉。日军为了切断这条运输线,就专门盯着沿途的桥梁等重要基础设施进行狂轰滥炸。

1941年1月,在日本飞机对功果桥的第14次轰炸中,桥梁被炸毁。日军扬言:滇缅公路已断,3个月内无通车希望。可他们万万没想到,维护功果桥的工程技术人员已经有了对策:用空汽油桶和厚木板搭建浮桥。

当时,技术人员和南侨机工收集了大量空汽油桶,将几十个空汽油桶连在一起,上面铺设厚木板,制成简易的汽油桶渡船。渡船两端用钢缆固定,汽车开上渡船后,由人工或机械拉动钢缆,使渡船在两岸之间往返运送车辆。

然而,这种简易的渡船既不安全,效率又低。于是,大家又想出了更稳的办法:将多个汽油桶渡船连接成汽油桶浮桥,这样增加稳定性,也大大提高运输效率。把浮桥从中间断开,两边浮桥顺流而下,隐蔽于江边,可躲避日本飞机轰炸;当日机飞走后,再把浮桥拉拢,便成了一座开启式浮桥。

日本人始终想不通,为什么炸断了桥,物资还能源源不断送往内地。其实哪有什么奇迹,这就是中国人的智慧和勇气。这样的场景在滇缅公路上不断上演,惠通桥先后6次被炸毁,又6次重新修复。每一次被炸,都有无数工程技术人员、民工和南侨机工冒着生命危险在抢修。这就是“炸不断的功果桥,切不断的滇缅路”。

如今,汽油桶浮桥的历史已渐渐远去,但先辈们用智慧和勇气铸就的精神丰碑永远矗立。先辈们在日本飞机的轰炸下,用最简陋的材料创造了最伟大的奇迹,更用双手和智慧守护了这条抗战生命线。

云南省档案馆 云南网 联合出品

特别鸣谢:中共云南省委党史研究室

统筹:浦美玲

策划:曹璐 吴珺 张成 姬祥虎 何沐

记者:夏方海 李熙临

视频拍摄:陈思蒙 刘畅 夏欣瞳 张成 实习生 陈渤文

视频剪辑:夏欣瞳

编辑:王茜婷 刘曦靓

设计:陈思蒙 蔡陈晨

拍摄场地提供:云南体育运动职业技术学院

【相关链接】